「人」(マン)が出入りするための「孔」(ホール)

下水道は、家庭・さまざまな施設・工場などからの排水や雨水を、下水管を通じて処理施設に運んで処理。日常生活には欠かせない機能です。道路下に張り巡らされた下水管の点検や清掃をする際に人が出入りするための孔(穴)、「マンホール」が今回のテーマです。

東京の下水道管は、23区内だけで総延長約1万6千km(東京・シドニー間の往復距離に相当)、地上部へのマンホールが約49万個(下水道管約30mごとに1ヶ所)あるといわれています(東京TECブログ(東京都技術会議)2021年10月8日記事より)。

そして、マンホールの最上部を普段ふさいでいるのが、マンホール蓋(ふた)です。

▲東京都の一般的なマンホール蓋。星形の花びらは都の花「ソメイヨシノ」で、花びらの間に都の木「イチョウ」の葉が。そして、(少し分かりづらいですが)周囲の丸い穴を結ぶ波のような形は、都民の鳥「ユリカモメ」がモチーフ。なかなか奥の深いデザインなのです。

いま“マンホール蓋”が熱い!!

東京都下水道局サイト内のコーナーでは、「全国ではデザインマンホール蓋が注目されており、マンホールカードも発行されるなど話題を集めています。東京都内にもアニメなどのキャラクターデザインのマンホール蓋が多くあります」と紹介されています。

[参考資料]

東京都下水道局「いま“マンホール蓋”が熱い!!」

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/pr/kouhou/designmanhole

1980 年代頃から、全国の市町村がそれぞれ独自デザインのマンホール蓋を設置し始めたようです。地域の特徴やアピールポイントなどを意匠に反映したもの。例えば、日本の〝端っこ〟のマンホール蓋は、このようなものです(2025年3月撮影)。

▲どちらも、日本の〝端っこ〟をまずアピール。左側・与那国島のデザインは、海面とカジキマグロ・与那国馬・ヨナグニサン(日本最大の蛾)などを配置。右側・波照間島は、南十字星の輝きが強調されています。

こうしたデザインはその地域の中で一律ですが、さらに〝特別な〟デザインマンホール蓋を(数は多くないですが)設置する、こうした特別マンホールのカードを発行・配布するケースもある。こうしたトレンドが、上記の「熱い!!」の実態。カード収集愛好家による情報発信や集まりもあるようです。

上記の東京都下水道局サイトでは、都内自治体ごとの特別デザインマンホール蓋が一覧で見られるページも展開。その中で墨田区内は3 つのデザインが紹介されていますが、今年2025 年3 月に4つ目の〝新作〟が追加。墨田区のホームページには、いち早く反映されています。

[参考資料]

墨田区「墨田区デザインマンホールについて」

https://www.city.sumida.lg.jp/bunka_kanko/annnai/kankou/designmanhole-sumida.html

3 つの蓋の設置場所は、結構集中している

上記のサイトに基づいて、まずは、「ハッキヨイ!せきトリくん」を見てみましょう。

▲JR両国駅・西口を出ると、ほどなく「両国国技館」。その前の「国技館通り」歩道上にあります。なお、今回の最初に登場した「東京都の一般的なマンホール蓋」の写真は、このデザインマンホール蓋と並ぶようにあったものを撮影しています。

上記サイト上の「設置場所」説明だけでは見つけにくい可能性もあるので、近くの目印が写った遠景写真を以下それぞれ掲示しておきます。

▲両国国技館の南西端のすぐ近くです。

葛飾北斎・富嶽三十六景「凱風快晴」もすぐ近くにあります。

▲国技館通りの西面の歩道上、京葉道路(国道14号線)の北側になります。

▲サイト上の説明に記された「相撲像」、実は国技館通りの両側歩道沿いに複数設置されています。この遠景写真を目印にすると見つけやすいかも。

続いて、葛飾北斎・富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」は、東側にしばらく歩いてJR線路の北側。「北斎通り」に面する「緑町公園」のすぐ近くにあります。

▲通常のマンホール蓋をさらに蓋が取り囲む「親子鉄蓋」という特殊な形状になっています。

▲設置場所は、緑町公園西側の歩道上。写真の奥に見える東西方向の通りが北斎通りです。

この「下水」、今の下水道とはイメージが違うようです・・・

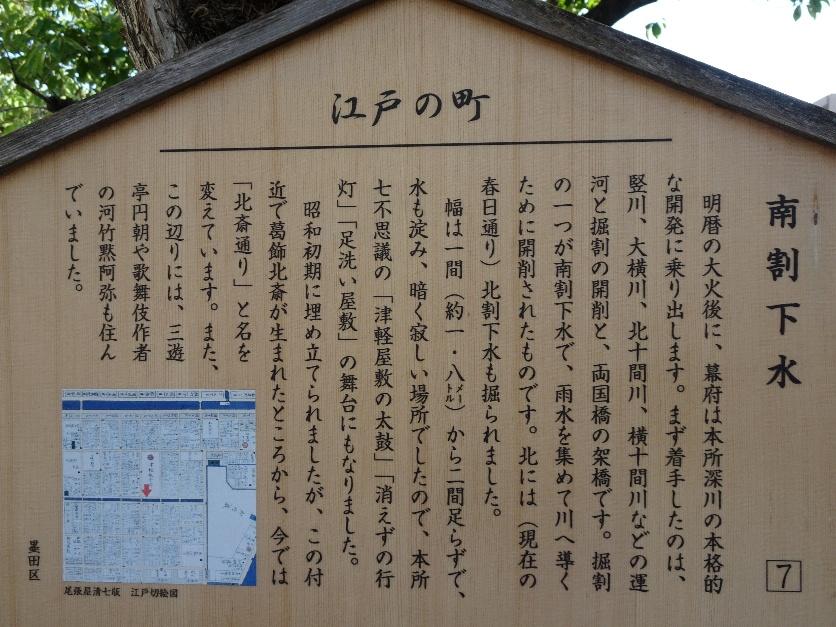

北斎が生まれた地は、緑町公園の周辺。公園内には「葛飾北斎生誕地」ほかいろいろな解説板が掲出されています。その中に、こんな1枚もありました。

▲本所や深川のエリアは、明暦の大火(1657年)をきっかけに埋立てや運河・掘割の開削で開発されました。本所割下水は、「南割下水」(今の北斎通り)と「北割下水」(今の春日通り)の2本がそれぞれ東西方向に流れていました。

意外なのは、「下水」といっても主に雨水を排水するためのものだったこと。今の下水道とはその点でイメージが異なります。

▲明治末期(1910年)の南割下水の様子(出典:ミツカン水の文化センター機関誌『水の文化』57号。元出典は、墨田区立ひきふね図書館蔵と記載)。広い道路を分割するように流れるため、「割」の字があてられたようです。

永井荷風さんは、晩年の随筆『葛飾土産』(1947年)の中で40~50年くらい前の東京の様子を回想しています。~「東京下町の溝の中には川のながれと同じように、長く都人に記憶されていた名高いものも少くはなかった」。

そして、東京市内に昔あって後に埋め立てられた「市中溝川」を書き記しておいたとして、次々と列挙。その中で「本所深川区内では(中略)南北の割下水」と述べています。このテーマでの最後は、「こんな事を識すのも今は落した財布の銭を数えるにも似ているであろう」と自虐的に〆ています。

麻布の自宅を戦火で失った後に転居を繰り返した混乱の中、老境も進展していった荷風さん。まさに上記の写真のようなかつての光景を、懐かしんでいたのだろうと推察されます。

「小学校」でコーヒーブレイク(?)

北斎通りを西側に向かいます。「錦糸公園」の東南の端、野球場の先の信号を右に曲がってしばらくすると、コーヒーショップの小さな置き看板がありました。ひと休みしていきましょう。

▲道路際の置き看板には「COFFEE ELEMENTARY SCHOOL」の文字が。正しくは「私立珈琲小学校(錦糸公園校舎)」といわれています。コーヒーショップなのに、「小学校」とは?

店内に入ると、まずは自家製パンや手作りお菓子が並ぶ小さなショーケースが出迎えてくれます。店内も、今風でおしゃれな雰囲気です。

▲座席は2人掛けテーブル3つと、窓際にベンチシートが。とてもコンパクトな店内です。

▲コーヒーは、深煎り「錦糸ブレンド」(632円)をアイスで。人気メニューの1つ「あんバターサンド」(587円)もラッキーなことにありました。バターの塩気とあんこの甘さ、そしてしっかり目のパンの歯ごたえが絶妙のバランスでした。

オーナー兼バリスタの方は、元小学校教師。パンやお菓子にもそれぞれ専門の〝担任先生〟がいらっしゃるようです。お店ホームページには、「珈琲とパンとお菓子を教材に、「ちょっと豊か」な時間をつくるという教育目標を掲げている珈琲屋です」と説明されています。

もともと代官山で営業していた人気カフェが一旦閉店。2022年7月に当地で「新校舎」として再スタート。錦糸町の地、実はオーナーの教師としての初任地なのだそうです。店名の由来や今の場所となった縁、なかなかユニークでした。

4つ目は〝新顔〟

リフリッシュできたので、さんぽを続けます。広大な錦糸公園の北側にある複合商業等施設「オリナス」。その南西端の歩道の一角に、4つ目のマンホール蓋を発見しました。

▲テレビアニメーション「リコリス・リコイル」は、2022年7~9月にBS11などで放映されました。また、「実写版」舞台劇の上演やショートムービー配信などもされてきています。

▲設置場所からは、東京スカイツリーもよく見えます。このアニメには、墨田区内の風景が数多く出てきます。中でも錦糸公園は、キーポイントなシーンに登場。そうした縁で、この設置場所が選ばれたようです。

墨田区内で4番目となるこのデザインマンホール蓋。設置されたのは今年2025年3月26日で、墨田区役所1階では同日から6月1日まで、記念のパネル展示が行われました。

さんぽのシメは、「タワービュー通り」のお店で!

オリナスで、しばらく時間つぶし。その後、少し西側にある「タワービュー通り」沿いの「川越屋」でさんぽのシメをすることにしました。

▲昼間も営業して定食などを提供する「食堂」ですが、晩酌時のつまみ類も充実しています。店名の由来は、創業者ご夫婦が埼玉・川越出身だったからとのこと。電柱地中化などのおかげで、東京スカイツリーの姿をよりすっきりときれいに眺めることができます。

▲11年ほど前に建て替えられた建物は、外観も内部もモダンな雰囲気。とはいえ、創業1939年という老舗です。店内には、歴代の建物の写真などがアーカイブとして飾られています。まずは、瓶ビール「サッポロラガー(赤星)」(630円)で喉をうるおしました。

▲つまみは、まずは「特選刺身三点盛」(1,200円)を。厚切りのマグロが存在感大です。

▲「納豆オムレツ」(600円)は、細身で食べやすい形状。大根おろしとポン酢が添えられて、中身の大粒の納豆との相性も抜群な〝和風テイスト〟でした。

▲次のお酒は、会津の日本酒「写楽」(右、650円)。日本酒にはチェイサーの水(左側のグラス)をさりげなく添えて出してくれるのが、嬉しい気配りです。

▲串焼きのラインアップも充実しています。2本以上のオーダーがルールで、異なる組み合わせもオーケー。「つくね・タレ」(上、250円)と「豚バラ・塩」(下、300円)を3杯目のお酒「チューハイ」(450円)と一緒に楽しみました。

店内の一角に飾られたポスター。先代建物の写真の上に「NO GOHAN, NO LIFE?」(しっかり ごはん。)とスローガンが書かれていました。90年近い歴史を持つ下町の〝食堂魂〟。そんな心意気が感じられて、食が(お酒も)進みました!

今日のさんぽ を振り返って

普段は、ほぼ注視することがない(と思われる)マンホールの蓋。地域のPRや活性化にもつながり役立っているケースがあるのだ。そんなことを、すみだの4つの実例から感じることができました。

実は、永井荷風さんにもゆかりのあるデザインマンホール蓋「浮間桜草」が、JR浮間舟渡駅近くの北区内にあります。

▲先出の荷風さん作品『葛飾土産』では、幼い頃に「荒川堤の南岸(・)浮間ケ原には野生の桜草が多くあったのを聞きつたえて、草鞋(わらじ)ばきで採集に出かけた」ことも回想。こちらや田山花袋の作品『一日の行楽』での言及をきっかけに、このマンホール蓋がデザインされたようです。

こうした北区の実例やその背景を見てみると、例えば、東向島(旧・玉の井)エリアに荷風さんの横顔でも配したデザインマンホール蓋が設置されてもいいのではないか。そんなことを思うのは、筆者だけでしょうか。では、皆さんまたお会いしましょう・・・。