「律令時代」までさかのぼると、景色が一変!

上記のように今の「東海道」といえば、まずイメージされる〝始点〟スポットが都心にあります。しかし、律令制の時代(大化改新後の7世紀後半から10世紀頃)までさかのぼると、こうした東京の中心部やその周辺のイメージは一変します。

全国レベルそして関東一円という、少し大がかりな話になりますが、まずは王子にある北区飛鳥山博物館を訪ねてみましょう。

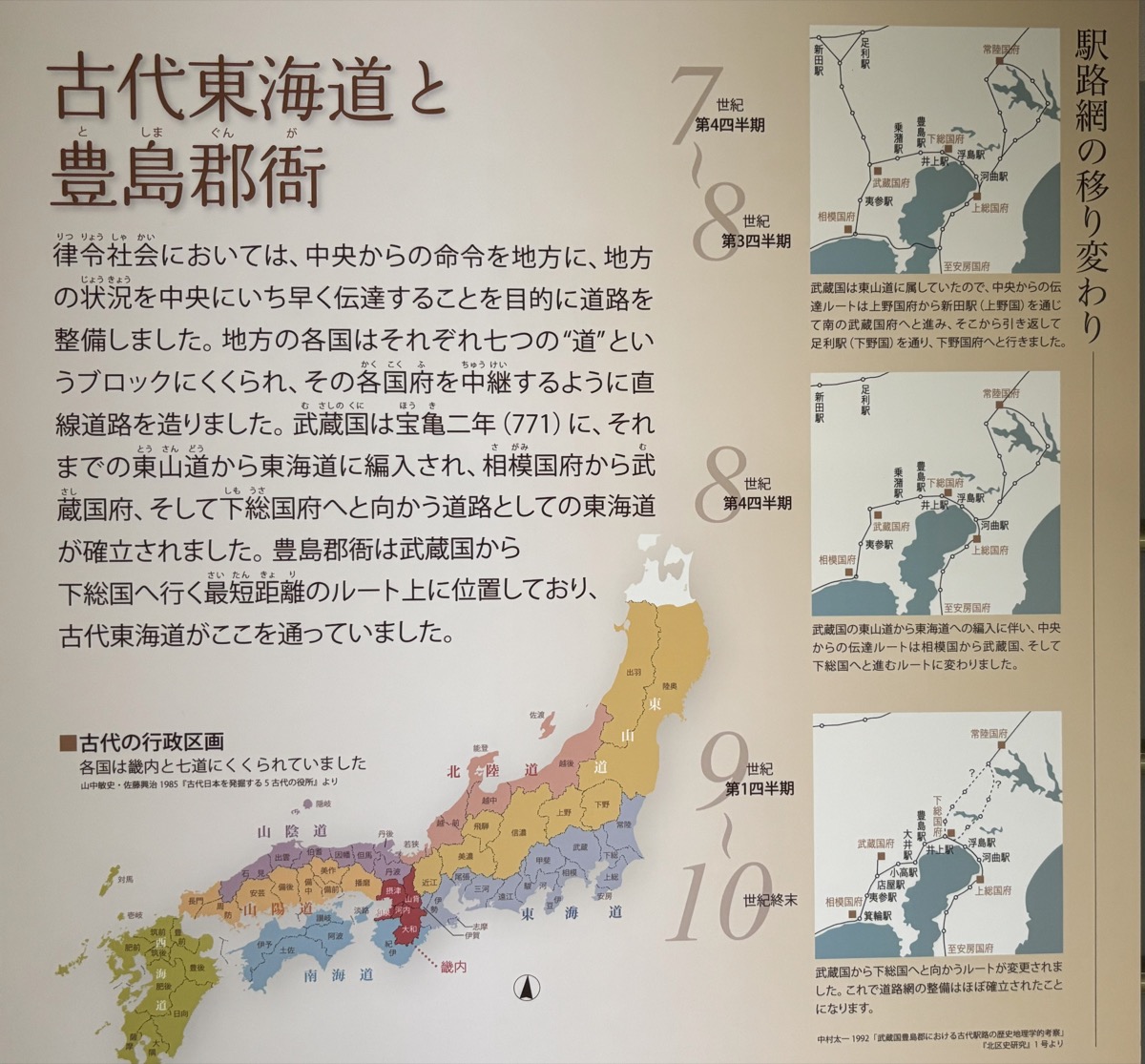

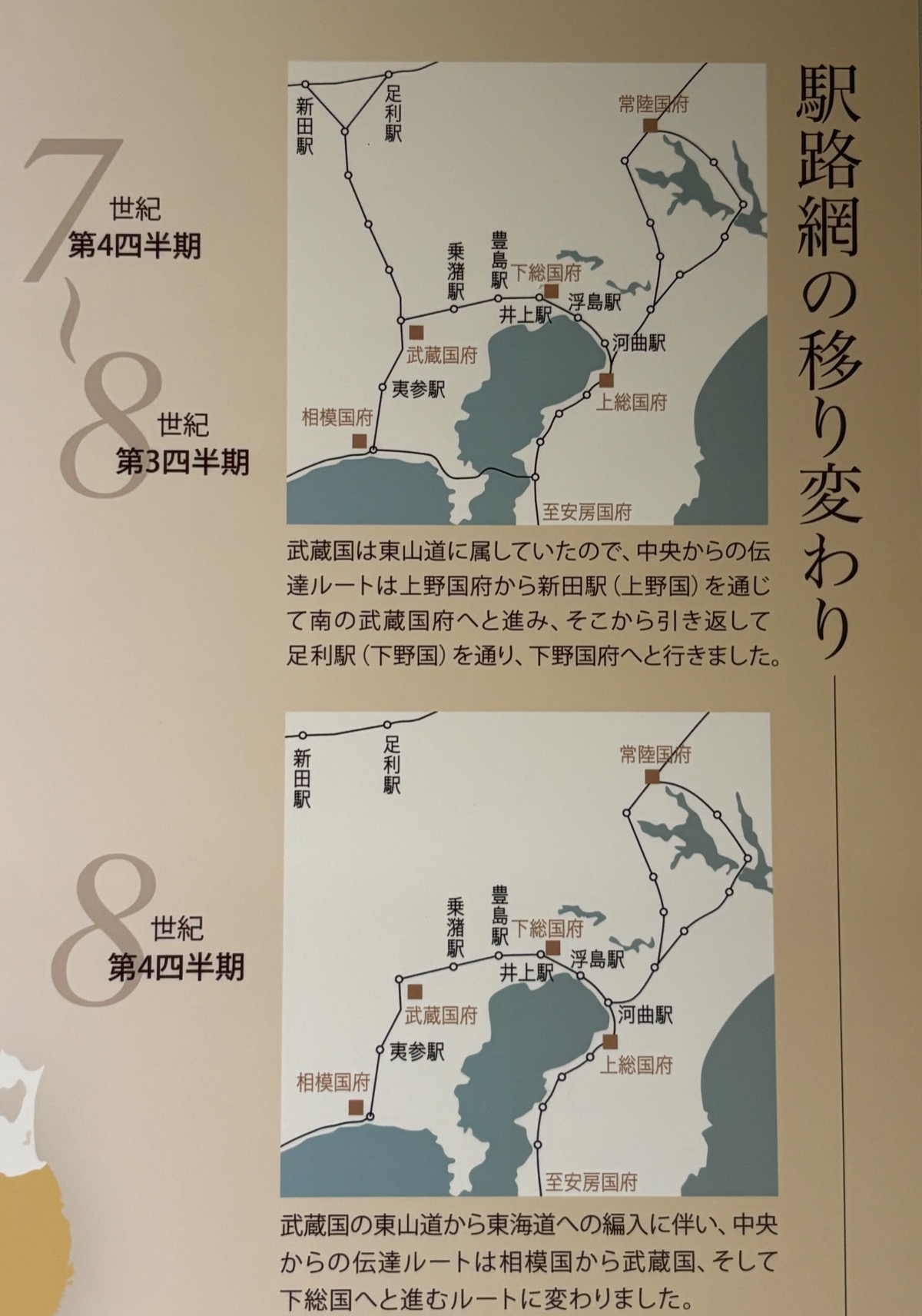

▲館内の一角に展示されたパネル。「東海道」を含む7つの「道」は、「国」を束ねたブロックであり、また、中央と地方の情報伝達を促進するために幹線道路を通したルートのことでした。今の千葉県や茨城県まで「東海道」のメンバーだったとは、意外です。

今の東京の中心エリアを含む「武蔵国(むさしのくに)」は、もともと内陸ルート「東山道(とうさんどう)」に属していたが、その後「東海道」に編入された。こちらも意外な歴史です。パネル右上部を拡大してみます。

▲今でいうと、「国府」は都道府県庁(および周辺)、「郡衙」は主要都市の役所(および周辺)、「駅」は主要都市内の鉄道や道路のターミナル。2枚の地図を見ると、「武蔵国府」(今の府中市内)と「下総国府」(今の市川市内)がかなり直線的に結ばれていたことが分かります。

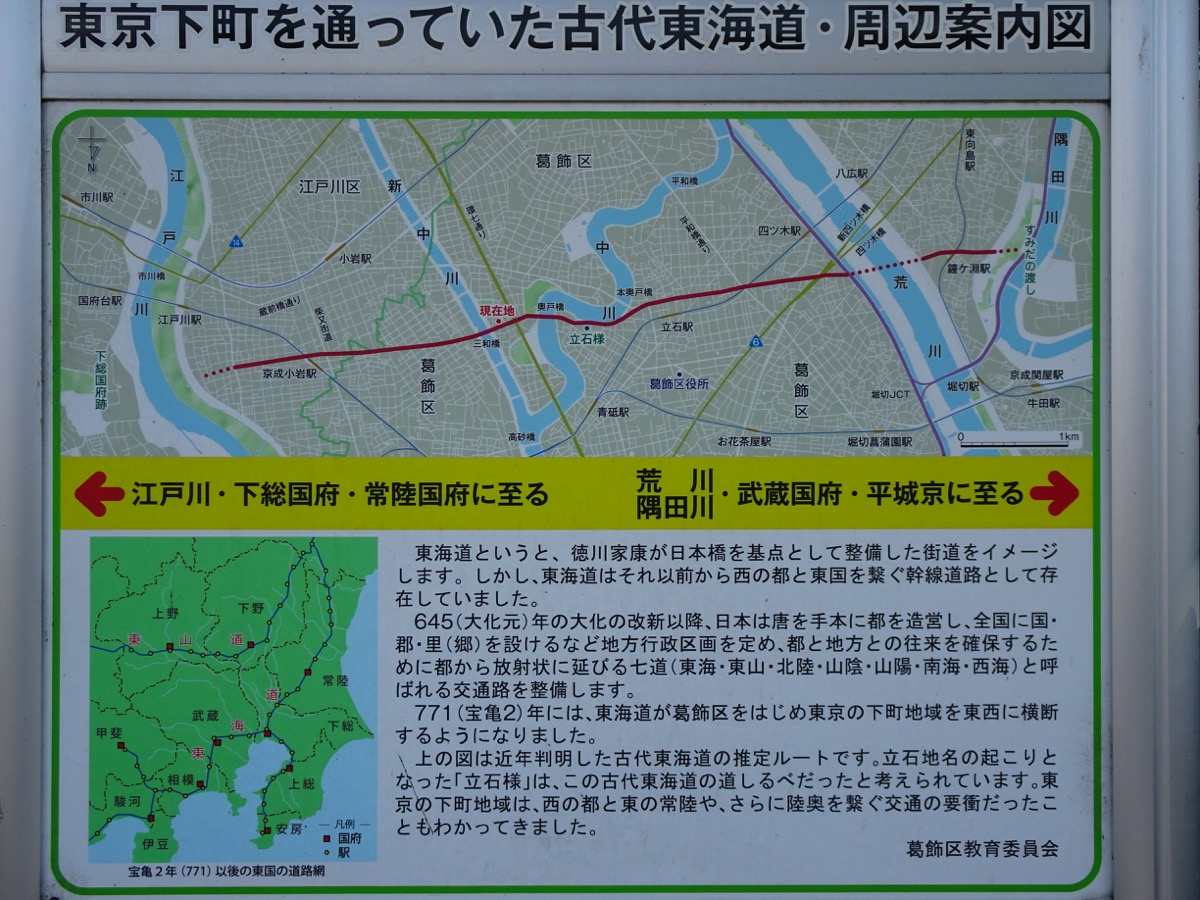

道は太く、そしてできるだけ真っすぐに造る。~人馬を早く遠くまで円滑に行き来させて、中央政府が地方を統治しやすくする。そんな律令国家の意向が、道路整備の形に強く反映されたのです。それでは、この「古代東海道」、すみだの地ではどこにあったのでしょうか。

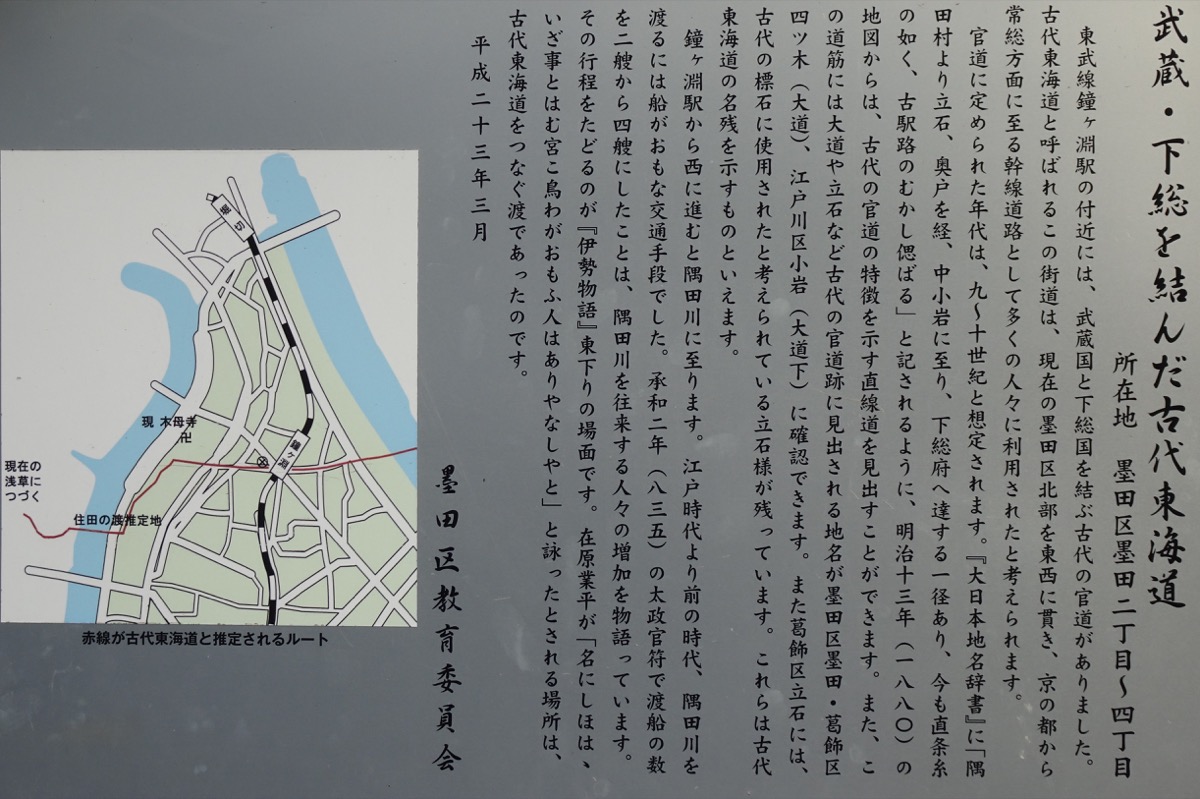

墨田区内の「東海道」は、これ1枚ですべてが分かるかも

東武スカイツリーライン・鐘ヶ淵駅にやってきました。駅前広場の一角にある解説板が、すみだの地を通っていた「古代東海道」のことを詳しく教えてくれます。

▲地図上の赤色線が隅田川の手前で大きく曲がっています。大きな川は、(橋を架ける技術が進んでいなかった昔ほど)舟で渡るしかなかった。そして水流や岸辺の状況から、直線的な道路ルート上に渡し場を整備できない場合もあった。そんなことを語っているようです。

墨田区内の古代東海道のルートを、もう少し詳しく見てみましょう。

▲すみだまち歩き博覧会(墨田区/墨田区観光協会)のパンフレット「鎌倉街道下ノ道 歴史と伝説が交差する幻の道を歩こう!」より一部抜粋引用。オレンジ色の破線「古代官道(推定)」が古代東海道の推定ルートです。

いにしえの〝主人公たち〟も、「東海道」で都から来ていた・・・

まずは、「住田の渡」推定地へ行ってみます。次の写真の左側・緑の多いところとその対岸辺りを結んでいたようです。

▲「白鬚橋」(初代・木橋=1914年完成、現二代目・鉄橋=1931年完成)が架かる以前は、付近の両岸を結ぶ「橋場の渡し(白鬚の渡し)」が交通幹線でした。「住田の渡」推定地は、白鬚橋よりも300mくらい上流(北側)ですが、同じ渡し場だといわれることもあります。

「住田の渡」から大きく湾曲しながら東側に進んでいきます。そのルートには、隅田川神社、木母寺、都営白鬚東アパート団地など防災(防火)施設群、榎本武揚像(移転前の木母寺境内)などがあります。平安時代末頃には、一帯に「隅田宿(すだのしゅく)」が設けられていたようです。

歌物語『伊勢物語』や能「隅田川」の題材「梅若伝説」にゆかりの深いエリアですが、どちらも主人公が都(平安京)から東国に下ってきたエピソードがモチーフです。古代東海道の交通がもたらした伝説であることが実感できますね。

墨堤通りを渡ってしばらく進むと、鐘ヶ淵駅の踏切に向かって少し道幅が広がります。

▲両側に店舗や住宅が立ち並ぶ通り。道幅もそれほど広くなくて、「東海道」だったという実感は湧きません。しかし、ネット地図によってはこの道が「古代東海道」と表示されます。

暑い中、あちこちをまわりました。鐘ヶ淵駅の近くでひと休みしましょう。

▲駅に近い路地に面した「cafe Lapin」(カフェ ラパン)。フランス国旗が目立ちます。ラパン(lapin)は、フランス語で「うさぎ(兎)」の意味です。

▲細長い店内は、入口近くにテーブルが2つ。奥はテーブル4つと広くなっています。店内外とも、グリーンや花が雰囲気を演出! 食事が中心のお店で、喫茶もできます。

空いている時間帯だったこともあり、「こちらのほうが冷房きいていて涼しいですよ」と奥のテーブルを勧めてくれました。嬉しい気づかいです。

▲「アイスコーヒー」(400円)と「キャラメル トースト(バニラアイスのせ)」(500円)をオーダー。小腹が満たせて、身体の〝クールダウン〟もできました。

すみだから東側は?

鐘ヶ淵駅の踏切前後で「鐘ヶ淵通り」と交差している古代東海道。さらに東側に進むと、荒川堤防によって道は行き止まりとなります。

▲荒川堤防へ上がる階段の途中から見た、古代東海道の墨田区内の東端の様子。やはり、「東海道」だったという実感は湧きません。

旧・荒川放水路(今の荒川)が開削・整備されたのは明治末期から昭和初期のこと。それ以前は、直線的な道路が「下総国府」(市川市国府台〈こうのだい〉)に向かって続いていたのです。

以下、ワープしながら下総国府を目指します。

▲葛飾区立奥戸小学校前に立つ解説板。上側の地図は方位が逆(下が北側)ですが、隅田川から江戸川にかけてかなり直線的なルートだったことが確認できます。新中川も、もともとは洪水対策等で開削された「中川放水路」。古代東海道の頃は、この地図上の荒川も新中川もなかったわけです。

さらにワープ。京成本線・国府台駅で下車してしばらく北上すると、かつて「下総国府」があったといわれる高台エリアです。和洋女子大・千葉商科大・東京科学大ほか文教施設、国立病院、各種スポーツ施設などが連続する広大なエリア(戦前は陸軍の軍事施設群だった)です。

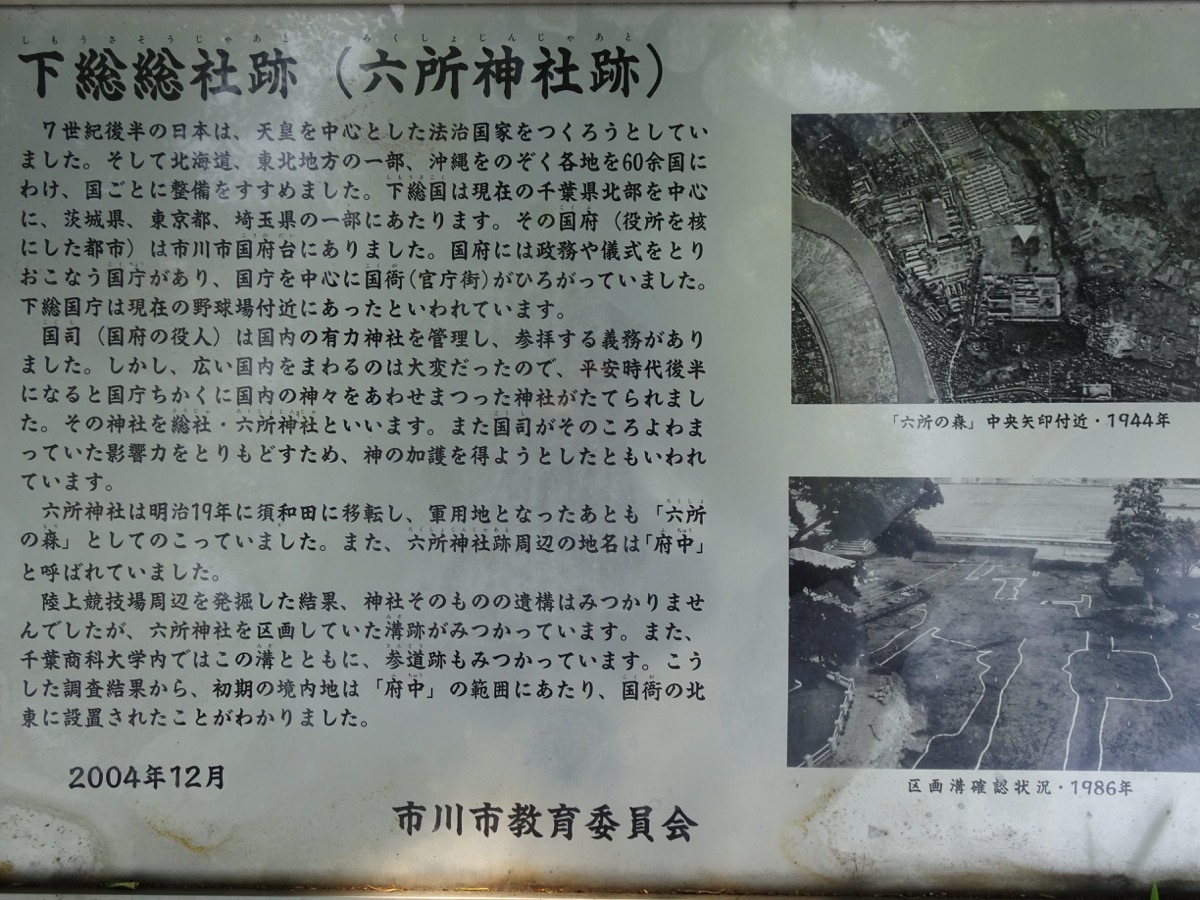

▲「国府台公園」内「国府台スタジアム」(野球場)近くにある「下総総社跡」石碑と解説板。解説板を拡大してみましょう。

▲総社「六所神社」があったことからも、この地が下総国府の中心地だったことが有力視されています。各「国」内の交通網や交通手段が発達していなかった時代、当時の役人が一種の〝手抜き〟を正当化した施設のようにも思えますね。

王子からすみだの地、そして葛飾区や江戸川区を通って市川の国府台へ。駆け足でしたが、古代東海道の様子を辿ることができました。

永井荷風さんが国府台を訪れた用事とは?

「東京大空襲」(1945年3月)で、荷風さんは長年住んだ麻布の自宅「偏奇館」を焼失。疎開する先々でも空襲に見舞われながら、各地を転々。終戦後1946年1月、従弟の邦楽家一家と一緒に市川市へ転入します。以来3回の転居を重ね、1959年4月に亡くなるまで市内に住み続けました。

文学者の自宅の一角を間借りした2軒目の住まいにいた頃。代表作日記文学『断腸亭日乗』1947年12月11日の記述です。~「午下(昼すぎ)市川税務署に至る。国府台上(・)旧兵営の跡なり。眺望絶佳。俗事の為に来りしを忘れしむ」。

国府台の旧軍兵舎群は、アメリカ軍が撮影した航空写真(1947年)でも確認できます。戦災にあった税務署が旧兵舎建物の一部を臨時庁舎にしていたと推察されます。荷風さん、焼失した自宅の土地売却の税務申告をした模様。

『断腸亭日乗』には、続きがあります。12月12日に知人が知り合いの税務署員を同行して荷風さん宅に来訪し、土地売却の所得税はそれほど多額ではないことを知らされて安堵。12月15日には、銀行で納税を完了させています。

国府台の旧軍施設の広大なエリア。南側・市川市中心部に向かっての眺望もなかなかのものです。そして、エリア北西端・今の「里見公園」から西側に向けても素晴らしい眺望が広がっています。

▲江戸川越しに小岩方面に向かっての眺望。暑さで少しかすんでいますが、写真右端には東京スカイツリーの姿も見えます。

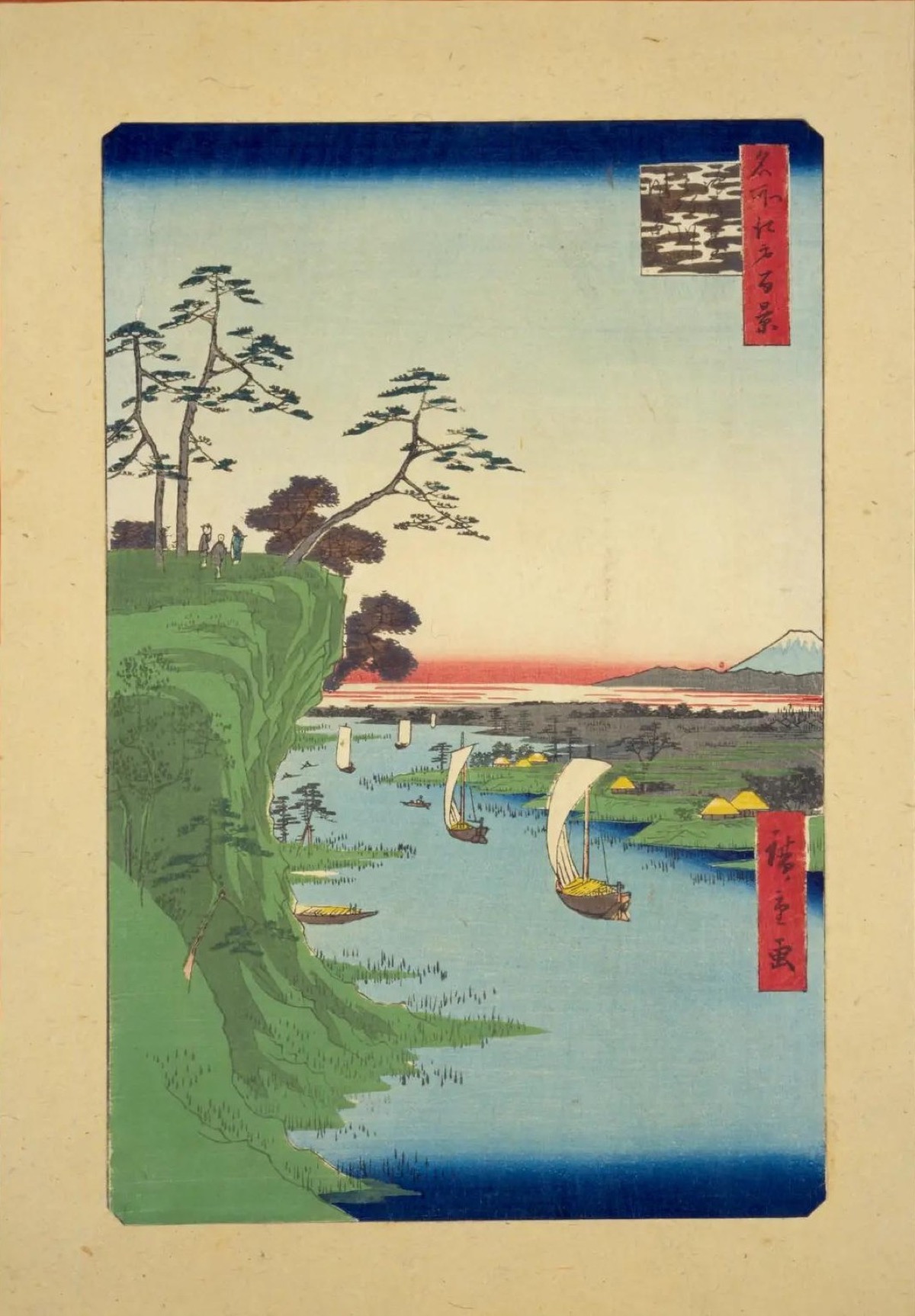

公園内には、安藤広重が国府台の風景を立体的に描いた浮世絵のレプリカとその解説が掲示されていました。もとの絵は、こちらです。

▲[出典]国立国会図書館 デジタルコレクション「名所江戸百景 鴻の台 とね(弥)川風景」

※鴻の台=国府台、と弥川=利根川(ここでは江戸川のこと)

国府台の断崖、江戸川、その先の富士山を立体的に配置した構図が、素晴らしい作品です。

荷風さんは、浮世絵愛好家でもありました。この広重作品のことも意識していて、税務署帰りに付近のスポットまで足を運んだかもしれませんね。

仕上げは、「酎ハイ街道」で!

今日は、とても長丁場な一日でした。すみだでのスタート地に戻り、鐘ヶ淵駅のすぐ近くで仕上げをしましょう。

▲居酒屋「大吉」。使い込まれたノレンは「大」の字付近が擦り切れて、〝老舗ぶり〟が感じられます。お店が面する「鐘ヶ淵通り」は、水戸街道(国道6号線)にかけての両側に居酒屋が多数並び「酎ハイ街道」と呼ばれました。しかし、道路拡幅のため今では大半の店が移転や廃業に。

▲清潔でシンプルな店内は細長くて、20ほどのカウンター席が続いています。まずは、瓶ビール「サッポロラガー(赤星)」(750円)で、今日のさんぽにお疲れさま!

▲つまみは、「冷奴」(300円)と、こちら「ごぼうの唐揚」(350円)を。1つ1つが適量サイズで、粗めの大根おろしとのマッチングがベストです!

▲次のお酒はもちろん、下町のソウルドリンク「酎ハイ」(400円)に。こちらのお店は、シンプルな炭酸割にカットレモンを添えるタイプです。

▲「にんにくはさみ焼」(2本400円)。焼きたての鳥肉とにんにくの香ばしさで、お酒が進みます。もちろん、「酎ハイ」をお代わりしました。

古代東海道と通称「酎ハイ街道」が交わる辺り。往時の姿を失ってしまったエリアで、昔ながらの風情を残し続ける老舗居酒屋に何ともいえない〝癒し〟をもらった思いでした。

今日のさんぽ を振り返って

「東海道」が、すみだの地を通っていた。そして、今の風景からは(いわれない限り)そのことがイメージできない。そんな印象でした。

鐘ヶ淵のエリア、実は、かつてあった色街「玉の井」へ北側からアプローチできるルートでもありました。1932年1月に永井荷風さん(当時52歳)が初めてこの色街を訪れた際も、当時の荒川放水路から辺りの土手を降りて行ったと述べられています。

「玉の井」への初見参で、通ったかもしれない鐘ヶ淵。そして人生晩年(66歳~79歳)を過ごした市川市の菅野や八幡地区を臨む北側高台エリアの国府台。古代東海道が、荷風さんの〝2つの時代〟をリンクさせているような思いがしました。では、皆さんまたお会いしましょう・・・。