まずは、すみだにある「長崎」の痕跡へ

今回のスタート地は、「北斎通り」と「大横川親水公園」が交差するポイントです。

▲かつてこの地に架かっていた「長崎橋」。その橋の親柱や構造体の一部をモニュメント化したものが展示されています。真ん中には当時の橋全体のイラストほかの解説板が。解説文部分を拡大してみましょう。

▲時代の進展とともに、かつての機能(舟運や材木貯留など)を終えた大横川。1981年から埋め立てが始まり、当時の長崎橋も撤去。1993年4月に大横川親水公園が開園しました。解説文の下3行にあるように、橋の西側エリアのかつての地名「本所長崎町」にちなんでいるようです。

「長崎町」というのは、長崎出身者が多く住んでいたから。但し、もともとはすみだではなく、江戸初期から今の中央区八重洲2丁目辺りにあった集落です。明暦の大火(1657年)後、火除地(防火用の空地帯)を設けるため霊岸島(今の中央区新川1・2丁目辺り)に移転させられます。

しかし、その地も手狭だったため、より大きな敷地を確保するために本所の地へ。再移転先なので〝縁の薄まり感〟は否定できませんが、すみだの地に「長崎」の名のスポットが残る経緯には、長い歴史を感じますね。

以下〝番外編〟的な展開ですが、今回は(実際の)長崎をさんぽします。

「長崎」へ2回

永井荷風さんは人生で2回、長崎に行っています。最初は1897年。官僚を退職して日本郵船の上海支店長となった父親に付いて上海への船旅の途中。わずか半日の立ち寄り停泊でしたが、中国に着く前から既に異国情緒に触れたと、後年に『十九の秋』(1934年)で述懐しています。

そして2回目、長崎市内と島原半島「小浜温泉」に滞在した様子を記したのが『海洋の旅』(1911年)。横浜と上海を往復する船を利用した旅(横浜・長崎間でも片道4日かかりました)でしたが、思い出は記憶に深く刻まれたようです。

「波浪を蹴つて進んで行く汽船の機関の一呼吸する響毎に、自分の心は其身と共に遠い未知の境に運ばれて行く。昨日も海、今日もまた海、そして四日目の朝に、自分は絵のやうに美しく細長い入江の奥なる長崎に着いたのである」。~荷風さんの高揚感を肌に感じる一節です。

『海洋の旅』は、(時系列順に)6つの小編で構成されています。上記は、「一」編の最後の記述。これから「二」編以降の中の一節を、四角枠内に適宜引用しながら、長崎をさんぽしましょう。

「寺町」の風情や「鐘の音」にぞっこん

1911年8月17日、船は長崎に到着しました。

長崎は京都と同じやうに、極めて綺麗な、物静かな都であつた。石道と土塀と古寺と墓地と大木の多い街であつた。花の多い街であつた。樹木の葉の色は東京などよりも一層鮮かに濃いやうに見えた。(中略)幾ヶ所とも知れぬ長崎の古い寺々は蔦(つた)まつはる其の土塀と磨減つた石段と傾いた楼門の形とに云ひ知れぬ懐しさを示すばかりで、奈良京都の寺院の如くに過去の権威の圧迫を感じさせない。

▲多くの寺が建ち並び、「寺町」の地名も残る一角の様子。石段・石畳・塀・楼門と鐘楼、そして背後の山地の緑が間近に迫る光景は110年以上経った今でも、荷風さんの当時の視線とシンクロすることができます。

▲寺町は、写真中央右側の建物群の右奥(東側)にあります。寺町と並行するように流れる中島川には、有名スポット「眼鏡橋」ほかたくさんの石橋が架かっています。かつては、各寺への参道としての役割を担っていたといわれます。

高台エリアに移動しましょう。

自分は未だ嘗て長崎に於けるが如く、軟かな美しい鐘の音を聞いたことは無い。(中略)大徳寺といふ高台の休茶屋から、暮れて行く港の景色を眺めてゐた時であった。何処からとも知れぬが、確か二三箇所から一度に撞出される梵鐘の響は、(中略)夕凪の沈静した空気の中に如何にも長閑(のどか)に軟かく、そして何時までも消えずに一つ処に漂つてゐる。

何ともいえない美しい文章です。往時は、長崎港を一望できる屈指の景勝地だったようです。

▲「大徳寺公園」は、長崎市内有数の繁華街「思案橋」の南西側の高台にあります。大徳寺は1868年に廃寺となり、跡地は公園等になっています。「寺もないのに大徳寺」~地元俗謡「長崎七不思議」の最初で、こう謡われています。

▲左側<古写真>中央やや上、水辺に突き出している一角が「出島」。すぐ近くに港「大波止場」がありました。右側<現在>では建物が立ち並んで、光景は一変しています。

「大浦天主堂」も訪れました

さらに南側のエリア、「グラバー園」に隣接する「大浦天主堂」にも足を運んでいます。

若し此地の過去に背景があるとすればそれは山の手なる天主堂の壁にかけてある油絵が示してゐるやうな、悲壮なる宗教迫害史の一節か、然らずば鎖国の為めに頓挫した日本民族雄飛の夢のはかない名残りのみである。

この「油絵」は、今でもこちらで観ることができます。

▲日本に現存するキリスト教建物として最古(1864年竣工)の大浦天主堂。1953年に国宝指定。2018年、ユネスコ世界遺産の「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成文化財の1つとして登録されました。

▲大浦天主堂内に展示される「日本二十六聖人殉教図」。堂内は写真撮影禁止のため、「国宝 大浦天主堂」の公式サイトから引用しています。26人は「サン・フェリペ号事件」をきっかけとした豊臣秀吉による禁教令で捕縛されて殉教。この絵は、1869年にフランス人画家が描いたものです。

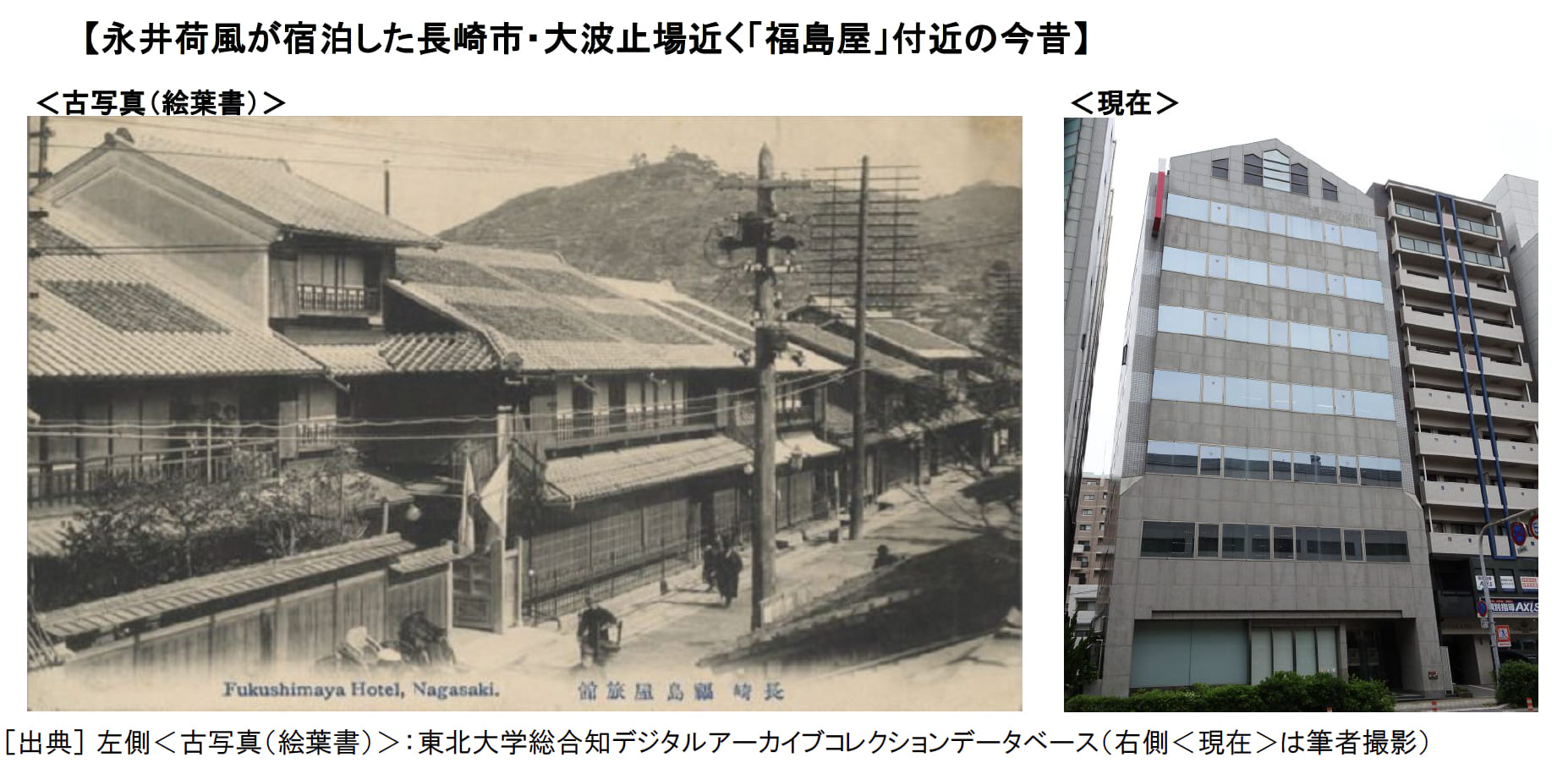

この日、長崎に1泊した荷風さん。宿泊したのは「福島屋」です。(長崎市と市民が協働するまちづくり組織「長崎伝習所」に置かれた「塾」(調査研究や各種活動をする組織)の1つが発行したレポート「孫文・梅屋庄吉と明治大正長崎事情Ⅰ」(109ページ)による)

▲明治期に長崎に十数軒造られた旅館の中でも、「福島屋」は三大旅館の1つだったようです。港(大波止場)からすぐ近くの立地でした。今は、損保会社のビルなどが建っています。

当時の荷風さんの心情(?)

横浜への帰途は、上海からの戻り便の船の到着待ち。初日の観光で、和・中・洋の光景や風情が融合した長崎独自の「和華蘭」文化に触れた荷風さん。残りの日は、島原半島の「小浜温泉」で過ごすことにしました。

横浜を出て四日間の航海と、幾百里離れた長崎の風景とが、東京を忌む自分の心にいかなる慰安を与へたかはこゝに繰返して云ふ必要がない。自分は帰りの船便を待つべき三日間をば尚(も)少し遠く尚少し離れた処に送りたいと思ひ、ホテルの案内書をたよりにして島原の小浜と云ふ海岸に赴いたのである。

なお「東京を忌む」とは穏やかではないですが、1909年に自著『ふらんす物語』が風俗を乱すとの理由で発禁処分に。また、フランス「ドレフュス事件」(1894~1906年)や日本の「大逆事件」(1910年)など国家による冤罪事件を見て、社会の息苦しさを感じていた時期でした。

さらにドレフュス事件では、心酔する作家エミール・ゾラほか知識人たちが活動して冤罪は最終的に無罪判決となり解決。荷風さんは、ゾラの行動力に比べて自身の無力さを痛感して、厭世感がさらに高まります。

そんな精神的にいろいろと鬱屈していた時期、日常生活から遠く離れた長崎の地で〝心の癒し〟をたくさん得たようです。

長崎市から島原半島へ

『海洋の旅』の「二」編の最後で、次の目的地への移動について記述しています。

こゝは人も知る通り、上海やマニラや浦塩(ウラジオストク)あたりから、日光箱根などへ行く事の出来ない種類の西洋人が、日本の風景を唯一の慰藉として遊びに来る土地である。 自分は其れ等の外客と小蒸気に乗つて島原の入海を越え海岸の小さな木造りのホテルに宿を取つた。

長崎市と島原半島は〝地続き〟ですが、今でも半島付け根までクルマで1時間程度はかかります。当時、荷風さんは、長崎市とは長崎半島で反対側の港町・茂木から乗船。橘湾内を進んで、島原半島西側の小浜温泉に到着。2泊3日を過ごしました。

▲全国の温泉の中でも有数の温度と熱量を誇る小浜温泉。海岸線沿いの温泉街は、いずれの源泉も100℃程度の熱湯です。1650年前後に漢方医が地元を訪れた際、高温の湯に湯治効果があると住民に伝えた。そんな起源があるようです。

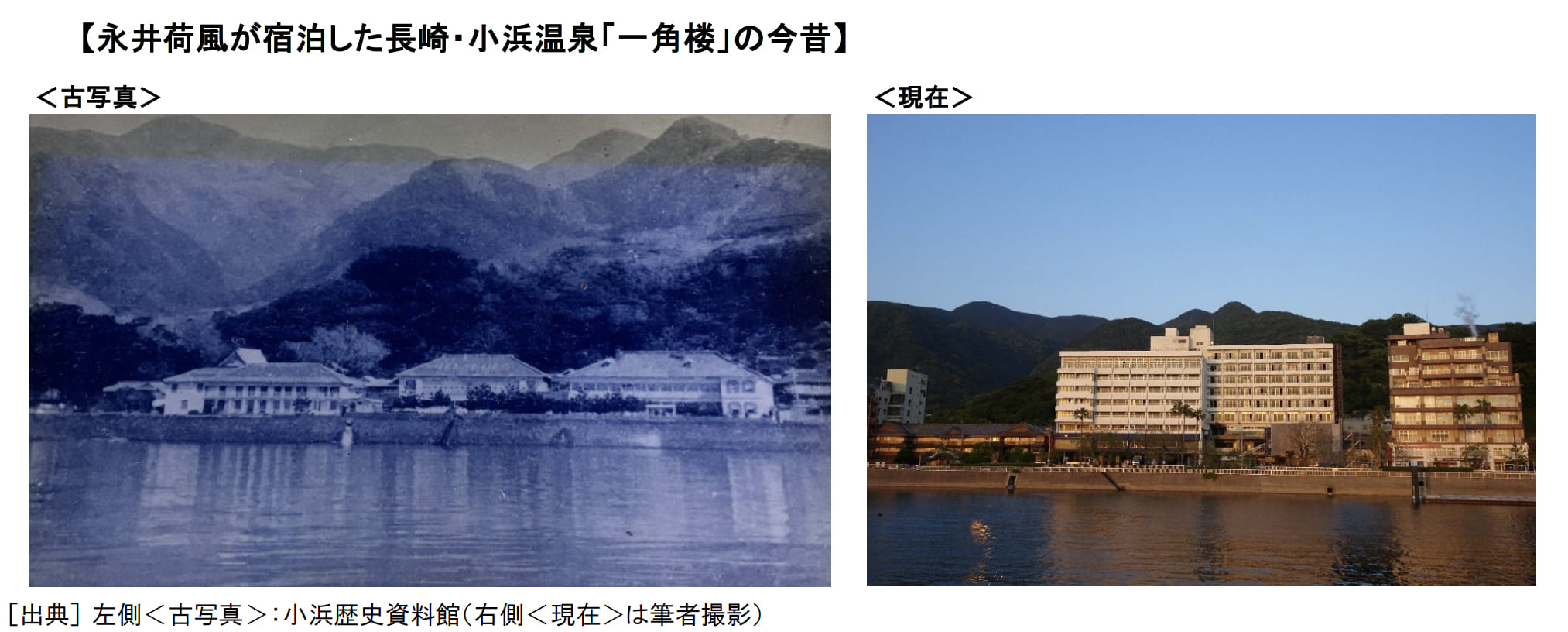

▲荷風さんが2泊したのは「一角楼」。(建て替えを経て)その後「小浜観光ホテル」として長く当地での代表的な存在でしたが、2007年11月に廃業。旧建物を引き継いだ「浜観ホテル」は、現在建て替えに向けて解体工事が進められています。

白い蚊帳のついた寝台と籐編の椅子と鏡台と洗面器の外には何もない質素な一室である。(中略)然し自分はどれほどこの無装飾の淋しい室を喜んだか知れない。(中略)広々した海湾の景色は寝台の上に横(よこた)はりながら一目に見晴すことが出来る。強い日光に照りつけられた海水の反映が室の壁と天井とに絶間なく波紋の揺(うご)く影を描いてゐる。

真夏の海辺のリゾート地。何もせずに自室のベッドに横たわりながら、海をぼおっと眺めているだけ。110年以上も前のことなのに、今でも何も違和感のない心地よさが伝わってきますね。

雲仙温泉は、パス!

ずっと自室で過ごした荷風さん。1泊した翌朝以降は、わずか数行の記述で小浜温泉への旅が終了しています。

次の朝、宿屋の番頭はこれから三里の山道をば温泉ケ岳(うんぜんがたけ)の温泉へ行かれてはと云つてくれたが、自分は馬か駕籠しか通はぬといふ山道の疲労を恐れて、まる二日間をば唯だ茫然とホテルの海に臨んだ外縁(ヴエランダ)の上に過ごしてしまつた。自分には独りでぼんやり物思ひに沈んでゐるのが何よりも快かつたのである。

三日目の朝早く、毎日一回入江を往復する小さな蒸気船に乗つて元来た港へ帰つた。

▲小浜温泉から山道を十数km進むと「雲仙温泉」エリアに到着します。現在ならクルマで30分程度。この点は、荷風さんの頃とは様変わりでしょう。温泉街の中にある「雲仙地獄」は、白い噴煙と硫黄臭が特徴です。

▲雲仙温泉街の高台展望台内にあった解説板。その一角に掲示されていた「チェアーかご」の古写真です。荷風さん、これに乗ることをためらったのでしょう。ちなみに、荷風さんが訪れた翌年1912年に小浜温泉から雲仙温泉への自動車用道路が開通しています。

長崎への旅を終えて

荷風さんは、帰途も4日間の船旅で横浜に上陸して東京に帰郷。日本の風景は西洋人も称賛するほど確かに美しいが、近代化の進む都会の姿やそこに暮らす人々の精神はそうではないと指摘します。

自分は美しい祖国の風景を海の上から、乃(すなわ)ち其の外側から眺めるにつけて、其の内側に潜んでゐる日本現代の生活と日本人の性情とがいかに甚しく日本的風景と其の趣きを異にしてゐるかに一驚せざるを得ない。

そして『海洋の旅』は最後の「六」編で、東京の地への〝嫌悪感〟に満ちた言葉で終わっています。

電車の停留する四辻では噛み付くやうな声で新聞の売子が(中略)叫んでゐる恐しい都会。長い竹竿を振り廻して子供が往来の通行を危険にしてゐる乱雑な都会。市民と市吏と警官吏とが豹変常なき新聞記者を中間にして相互の欠点を狙ひ合つてゐる気味悪い都会。その片隅に嗚呼(ああ)自分の家がある。

今回のさんぽ を振り返って

永井荷風さんの旅。長崎の街では、さまざまな出会いや発見に対して称賛を惜しまず。一方、小浜温泉では何もせずどこにも出掛けない静養の滞在。いわば「動」と「静」、対照的な姿でした。

【第29回】・【第30回】に続けて登場した芥川龍之介。学生時代から旅好きで、1919年5月に親友の菊池寛(荷風さんにとっては仇敵のような存在)と一緒に初めて長崎を旅しました。菊池は自著の中で、「・・・この旅行前にも芥川は、キリシタン物を書いていたが、この旅行によって、更にその方面の興味が加わったように思う」と後年に述懐しています。

長崎での荷風さんの足跡を辿るため、筆者も約1年振りに当地を訪れました。いつ来ても何か〝ワクワク感〟があるなぁ。そんな思いを新たにしたところです。では、皆さんまたお会いしましょう・・・。