まずは、三鷹のお寺からスタート

その文豪とは、森鷗外(1862~1922)です。永井荷風さんよりも18歳近く年上の文学界の先達。また荷風さんは、鷗外らの推薦のおかげで慶應義塾大学文学部教授に就任。その恩を終生忘れず、鷗外を敬愛し続けました。

その鷗外が眠るのは、三鷹の「禅林寺」です。但し、こちらに埋葬(改葬)されたのは没してから約5年後。その理由は、後ほど説明します。

▲黄檗宗の寺院である禅林寺の本堂。JR三鷹駅・南口から徒歩10分ほどかかります。昭和初期まで周辺住民の鉄道利用は(かなり遠い)吉祥寺駅まで出る必要がありましたが、地元請願で1930年に三鷹駅が開設。禅林寺も駅敷地の一部を寄付するなど貢献したようです。

本堂に向かって右側(北側)に進むと墓地エリアです。その一角に森鷗外の墓がありました。

▲鷗外の本名は「林太郎」です。石見国(いわみのくに)津和野(現・島根県津和野町)出身の鷗外。「余ハ石見人(いわみのひと)森林太郎トシテ死セント欲ス」と遺言し、墓石にもこの5字以外彫らないように指示しています。

文豪であるだけでなく軍人としても軍医総監まで歴任した偉人でしたが、来世に一切の栄誉は不要という高潔さや、故郷への変わらぬ愛が偲ばれます。

ちなみに、通路を挟んで斜め前(上記の写真を見る人の左肩後方)には、津島家の墓石や太宰治(本名=津島修治、三鷹市内の玉川上水に入水自殺)の墓石もあります。

次は「鷗外」のネーミング由来となった旧居跡へ

次は、北千住駅へ向かいます。今日のさんぽ、なかなかすみだの街へたどり着けませんね(笑)。駅の近くに、鷗外のペンネーム由来のスポットがあるのです。

▲北千住駅の西側・仲町出口から3分ほど歩くと、再開発事業で整備されたタワーマンション(足元には店舗)があります。その敷地の北側の一角に鷗外ゆかりのモニュメント群が設置されていました。

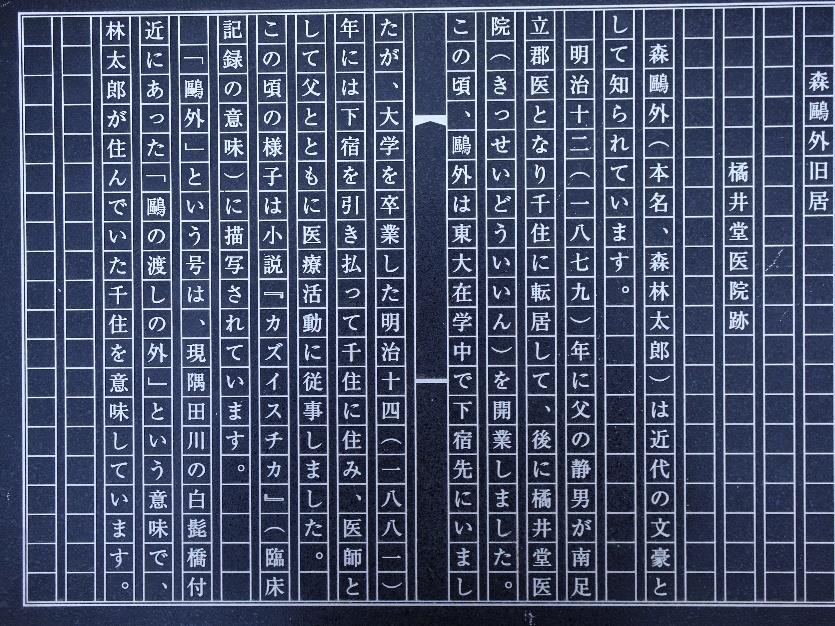

▲写真右側の石碑には「森鷗外旧居橘井(きっせい)堂跡」の文字が見えます。中央の碑には鷗外の小説の一節が彫られ、左側の3段のモニュメントは解説板となっています。解説板の一番上を拡大してみます。

▲原稿用紙をモチーフにした解説板。鷗外は医学部卒業後、父親が開設した医院に同居して医療活動を助けました。最後の3行にペンネーム「鷗外」の由来が説明されています。ちなみに、転居前の森家邸宅は向島(小梅村)にありました。

「鷗(かもめ)の渡し」は「橋場の渡し」ともいわれ、今の白鬚橋が架かる以前に辺りの隅田川両岸をつないでいました。北千住駅から電車で南千住駅に移動して、現地に行ってみましょう。

ようやく、すみだの地へ

南千住駅から南下して明治通りを東に向かうと「白鬚橋」に到着。橋の西詰の辺りにこんな石碑等がありました。

▲明治天皇が行幸した「對(対)鷗荘」跡地の碑で、明治の元勲の1人・三条実美が別邸を構えた地でした。すみだの向島と同様に隅田川対岸の当地も風光明媚で、著名人たちが好んで屋敷を構えたようです。

「鷗の渡し」のどちら側をメインの地と見るか。それにもよりますが、鷗外は父親が向島から移り住んだ千住の地を〝鷗の渡しの外(より辺鄙なところ)〟だと自虐的にとらえて、それを自分のペンネームにしたようです。

ちなみに文京区ホームページ内「文京区ナビ」では上記の意味合いに加えて、鷗とは(新)吉原遊廓を指すとのことで、そうした誘惑の地から外れる(距離を置く)という姿勢も示していると解説されていました。

[参考資料]

文京区ホームページ内「文京区ナビ」~「森鷗外 ペンネームの由来」

https://文京区ナビ.wa28.net/bungo/ogai.html

「鷗の渡し」、「橋場の渡し」に取って代わった「白鬚橋」を渡ると、ようやくすみだの地に到着です。

▲橋よりも下流の墨田区側から見た白鬚橋。今の橋は1931年竣工の大ベテランです。以前にも触れましたが、「白鬚神社」にちなんで命名されています。当地で「鷗(かもめ)」や「都鳥」(在原業平の歌に詠まれた)と呼ばれた鳥は、ユリカモメ(東京都民の鳥)だと想定されます。

「一軒家」でひと休み

墨堤通りをずっと南下して、桜橋通りと水戸街道の交差点に到着。ひと休みしていきましょう。

▲一軒家カフェ「ikkA」(いっか)。交差点の角が出入口になっています。

▲店内は、ゆったりとお茶や食事が楽しめるスペースとなっています。写真奥の窓辺には、おしゃれな小物雑貨。写真左側の壁には、企画展「タロットグループ展」に参加する作家さんたちの作品群が。それぞれ、展示販売されていました。

お茶の魅力を伝えようと開店したのが2011年1月。紅茶、中国茶、ハーブティー、薬膳茶など多彩です。

▲開店14周年を記念して、それぞれタロットカードになぞらえた14種類のお茶のメニュー。その中から「1 魔術師」(700円)を選びました。「黒糖チーズケーキ」(550円)とセット割で100円引き。ポットカバー付きのポットで提供されるので、2杯目も温かくいただけます。

2階には小さな古本ショップやイベントスペースもあります。落ち着いた店内は単に飲食だけではなく、さまざまな目的でいろいろな人びとが集まり触れあうことができる空間となっていました。

すみだの「鷗外旧居(住居)跡」は、意外なところに

「ikkA」を出て桜橋通りを押上駅方面に少し進むと、「森鷗外住居跡」のバス停と解説板が歩道にあります。ちょっと意外かも。

▲写真中央左端に小さく見えるのが「森鷗外住居跡」バス停。写真右端が同解説板です。解説板を拡大して見てみましょう。

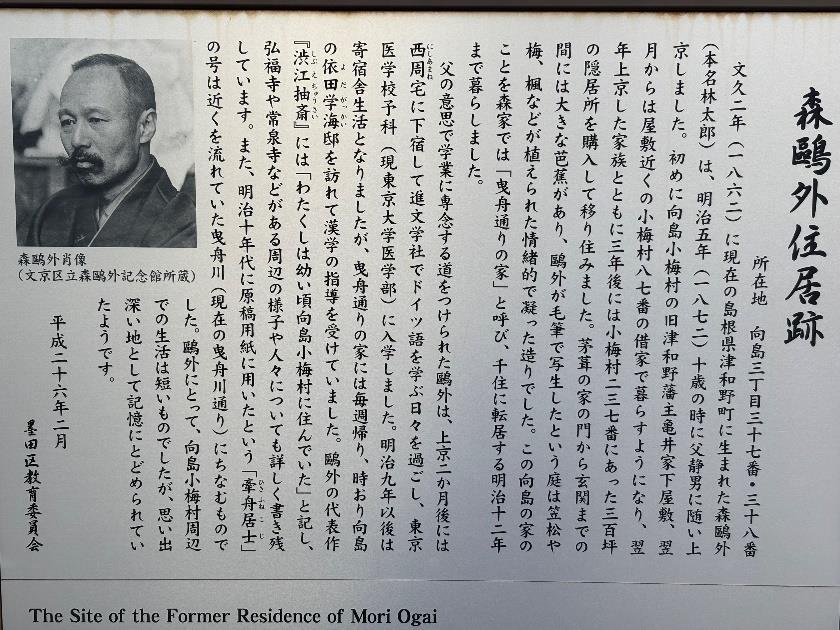

▲鷗外は、津和野藩の典医だった父親と一緒に上京。森家が当地の邸宅に住んだのは、1875~1879年。少年から青年への多感な時期に、鷗外は下宿や寄宿舎での生活が中心でしたが、実家には毎週帰るなど向島の地の思い出は彼の心に深く刻まれたようです。

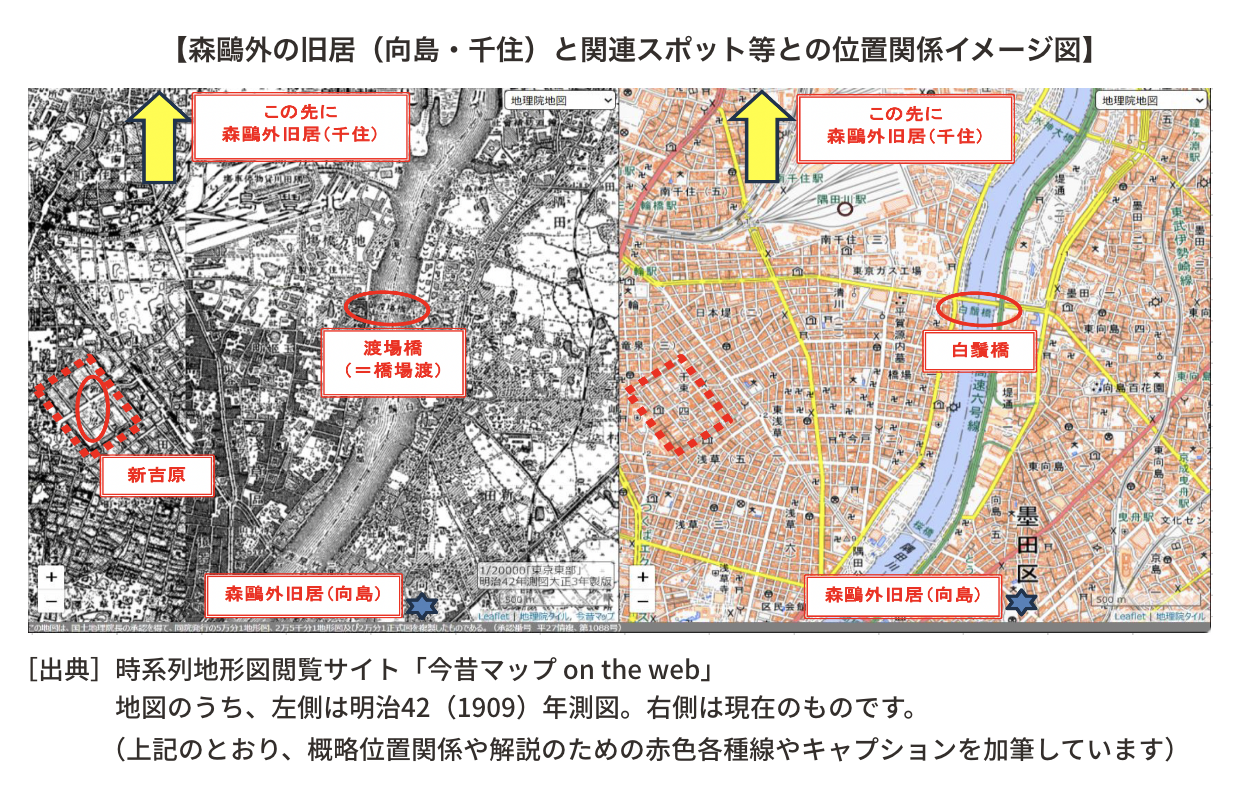

ここで、ペンネーム「鷗外」に関連する各地点の位置関係を地図で確認しておきましょう。

▲左側は1909 年測図。森家が千住へ転居した1879 年よりはかなり後ですが、橋場の渡し(鷗の渡し)が「渡場橋」(右から左に読む)と確認できます。鷗外が〝避けたい〟と思った新吉原遊廓の街区も分かります。現在の地図(右側)と見比べてください。

鷗外にとっては、隅田川の向島側が心の〝ホームグラウンド〟。千住の地は、地理的にもそして心情的にも〝鷗の渡しの外〟だったのかもしれません。

千住の旧居は、上記の地図の黄色矢印の先で(鐘ヶ淵辺りで大きく蛇行する以前は東西に流れる)隅田川をもう1度渡ります。実は、向島・千住とも位置的には、隅田川の左岸(下流に向かって見て左側)。厳密には川の〝向こう側〟ではなく〝同じ側〟なのです。

関東大震災の爪痕が残るスポット

桜橋通りを北上して見番通りとの交差点を右折すると、左側に「弘福寺」が見えます。

▲三鷹「禅林寺」と同様に、黄檗宗の古刹です。この連載【第17回】で「隅田川七福神めぐり」スポットを全部さんぽしましたが、そのうち「布袋尊」がこちらでした。

鷗外は1922年7月に死去。最初は、この寺の墓地に埋葬されました(旧津和野藩主・亀井家の菩提寺だった関係があるようです)。ところが、翌1923年9月1日に発生した関東大震災で寺は焼失。震災復興事業で隅田川沿いに護岸や公園を整備するため当寺は敷地縮小、北側隣接の「牛嶋神社」は移転することとなりました。

結局、当寺と遺族との協議の結果、同宗門の三鷹「禅林寺」へ1927年10月に改葬されました。

▲弘福寺北側の隅田公園には、牛嶋神社の常夜燈だけ移転せずに残されています。まだ街灯整備が不十分だった当時。夜間の墨堤で重要な目印燈火として人びとの役に立ちました。〝新旧の地域のシンボル〟~写真の右上後方の東京スカイツリーとの〝ツーショット〟です。

永井荷風さんは弘福寺に毎年墓参したようです。1927年7月9日(律儀にも命日)にも墓参し、「・・・森先生の墓石にも何やら番号を附けたればやがて他所に移さるるならん歟(か)」。~代表作日記文学『断腸亭日乗』で改葬直前の様子を伝えてくれます。

三鷹へ改葬された後はなかなか機会がなく、初めて訪れたのは1943年10月27日。もうすぐ64歳。老齢で病みがちの荷風さんは〝これが最後の機会かも〟との思いで墓参。禅林寺や森家墓石群のスケッチも残して詳しく記述するなど、当日の『断腸亭日乗』からは没後20年を超えても変わらぬ鷗外への敬愛が偲ばれます。

さんぽの仕上げも、「森鷗外住居跡」の近くで

今日は、すみだ以外のスポットが多かったです。仕上げは〝鷗内〟の森鷗外住居跡のすぐ近く、小梅通りに面した「かめぱんカフェ」にします。

▲立花店と向島店。すみだで親しまれるパン屋・亀屋「かめぱん」は、1952年創業の老舗です。そして、向島店と道路で対面する場所に2024年1月にオープンしたのが「かめぱんカフェ」。ベーカリー直営なので、料理やお酒と一緒にパンも楽しめます。

▲とても現代的な内装の店内。写真左側のカウンターには、食べ飲み放題のセルフサービスのための各種飲料・サラダ・そして自慢のパンなどがおいしそうに並んでいます。注文は、テーブル上に置かれたQRコードをスマホで読み取って行います。そんなところも〝今風〟ですね。

▲まずは、生ビール「ハートランド」(税込528円)で、今日の広範なさんぽの疲れを癒します!

▲つまみは、まずは「夜の明太マドンナ(バケット付き)」(税込528円)を。ペーストの盛りがよくて、バケットにたっぷりとぬって味わえました。

▲こちらもボリュームたっぷりの「生ハム」(税込748円)に、かめぱんの「リュスティック」(税込198円)を添えました。

お酒2杯目「グラスワイン白」(税込418円)と温かい料理「特濃ケチャップで食べるフライドポテト」(税込418円)を追加してシメました。

70年を超える老舗のイメージとは真逆に、現代的でおしゃれな店内。先ほどの店内写真奥・壁面の大きなディスプレイには、かめぱんのスタッフが製造・調理・陳列で生き生きと働く姿が無音声で切れ目なく流されていました。見ていて飽きない面白さでした。

今日のさんぽ を振り返って

「人嫌い」とか「ドライ(ある種冷淡)」とかいったイメージもある荷風さん。一方で、森鷗外に対して終生変わらぬ敬愛の情を持ち続ける律儀な面もあった。そうしたことが再確認できました。

ところで、「荷風」というペンネーム。少年期に病気入院した時の担当看護婦「お蓮」に初恋した。「蓮」の意味を持つ「荷」をペンネームに取り入れた。荷風さん自身も1908年の著述の中でそう説明しています。

しかし、後年(1913年や1954年)の著述では、全く別の説明となっています。初恋の人の名がペンネームに連なっているという一種の〝青臭さ〟。歳を重ねる荷風さんがそのことを苦笑しながら隠そうとする〝シャイさ〟が感じられませんでしょうか。では、皆さんまたお会いしましょう・・・。