隅田川の両岸に同名の神社があるのは、どうして?

まずは、JR総武線・浅草橋駅からスタートします。隅田川対岸の中央区内ですが、しばらく歩くと「初音森神社」に到着です。

▲ビルの1階に鳥居と外宮が、2階にノボリが見えます。ちょっと窮屈そうな感じもしますが、実は由緒ある神社のようです。

▲階段で2階に上ると、小ぢんまりとした鳥居や外宮がありました。儀式殿は写真手前右側の室内にあります。

馬喰町駅・馬喰横山駅・東日本橋駅の3駅に囲まれたエリア「さんかく問屋街」は、全国一の繊維問屋集積地。初音森神社は、その地元の氏神のようです。但し、この地(ビル内)は「儀式殿」の場所で、「本社」はここにはないようです。ちょっと不思議ですね。

では、「本社」のある場所に行ってみるために、両国橋を渡りましょう。

「両国」の地名も、すみだだけではなかった

以前にも触れましたが、かつては隅田川の西側が武蔵国、東側が下総国でした。明暦の大火(1657年)後に防災(火災時の避難)などのために2つの国の間に架けられたのが「両国橋」。橋の両側には火災時の延焼を防ぐ広い空地(火除け地)を設置。人びとが行きかい賑わう空間となりました。

今では「両国」は、駅の名前や地名でも墨田区側のイメージが強いです。しかし、初音森神社(儀式殿)のあるビルの西隣には、「両国郵便局」があります。また周辺の地名(住居表示)も今は「東日本橋」ですが、以前は「日本橋両国」でした。隅田川の両サイドが「両国」だったのです。

そんな両方の地を結ぶ両国橋に到着しました。

▲中央区側からの眺め。東京スカイツリーの姿も見えます。先代の鉄橋よりも架かる場所が少し上流側に移動。今の橋は1932年に完成しています。

ところで、上の写真で親柱(橋の四隅にある柱)の上の大きなモニュメントは何なのでしょうか。隅田川名物の花火の玉をかたどったものだという話を耳にすることもよくあります。

実は、球体が地球、そして、球体上のタテヨコ構造体(夜間照明)は両国橋を表現したもの。設計者は[地球規模で2つのエリアの架け橋になれ]との思いを込めたようです。

[参考資料]

一般社団法人東京都建築士事務所協会「コア東京Web」~「Kure散歩 | 東京の橋めぐり 第10回 両国橋」

http://coretokyoweb.jp/?page=article&id=1361

初音森神社の本社(墨田区)地元には、氏子がいない(?)

両国橋から墨田区に入り一ノ橋通りを南下、高速道路をくぐると区内の南端のエリアの1つ「千歳」。その一角に初音森神社の本社があります。

▲境内の北側には神社の碑が。左隣には「宝禄稲荷神社」の碑も。こちらは、社の摂社(本社の祭神と縁の深い神を祀った付属社)です。

▲写真で本社のように見えるのは、宝禄稲荷神社です。初音森神社はこちらの境内では碑だけのように思われます。この写真の右端のほうの鳥居の近くにある墨田区の解説板をご覧ください。

▲明暦の大火後の移転用地として、隅田川以東の本所エリア南部が〝新開地〟として整備された。~そんなことを【第23回】等で説明しましたが、初音森神社も移転組だったのです。1948年に元の地に分社(儀式殿)として戻り、その後1973年に今のビル内の形となったようです。

初音森神社の本社の所在地は、墨田区千歳2丁目。千歳は、1丁目・2丁目・3丁目にそれぞれ町会が構成されています(但し、3丁目の一部は2丁目の町会に所属)。そして氏神は、1丁目と2丁目の各町会が「江島杉山神社」、3丁目町会は江東区内の「深川神明宮」です。

明暦の大火は、すみだ南部の本所エリアの開発やその後の発展をもたらしました。一方で、初音森神社のような氏神と氏子との〝分断〟も発生させた。360年以上もの歴史の痕跡が、静かな境内に刻まれていることを実感させられました。

どうして店名が「ランドリー」?

初音森神社の本社のすぐ近くに、風変りな喫茶店を発見。ひと休みしていきましょう。

▲ビルの1階にある「喫茶ランドリー」は、2018年1月にオープン。ひときわ目を引く赤いベンチは、芸術イベントの一環で誰でも座れる存在として設置されたものです。

ユニークな店名ですね。中に入ってみましょう。

▲店内は、とてもおしゃれな雰囲気です。手袋の梱包作業場だった、古いビルの1階をリノベーション。写真中央左側(ペンギンのぬいぐるみの左下)が半地下の「モグラ席」になっています。

▲店内の奥には、洗濯機(上段)と乾燥機(下段)が3台ずつ。洗濯機№3の左には、アイロンやミシンの姿も見えます。時間レンタル制(+ワンドリンクオーダー制)ですが、作業をしながらテーブル席で〝井戸端会議〟で盛り上がることもできそうです。

▲コーヒー(ホット、600円)とフルーツゼリー(オレンジ、450円)は、セット割で1,000円とちょっぴりおトクになります。

店名はダテではありませんでした。喫茶のほかにカレー・軽食・スイーツ系、そしてビールも提供。さまざまな人がいろいろな目的で集まり、それぞれ気軽にくつろぐことができる。そんなユニークなスペースでした。

文豪の2人、実は遠い親戚だった・・・

この付近一帯の地名(住居表示)は、「千歳」。世田谷区に地名「千歳台」や駅名「千歳烏山」・「千歳船橋」があり、北海道には「千歳市」もあります。いずれも「鶴は千年、亀は万年」にちなんだ「吉祥(=おめでたい)地名」といわれています。

名前は同じでも、場所が違う。あまり混乱は生じないでしょう。では、人だとどうか。例えば、永井荷風さんの本名は、「永井壮吉」。この同姓同名の人物がいて混乱したエピソードが、代表作日記文学『断腸亭日乗』に述べられています。

1923年5月、荷風さんの自宅に借金取りが来訪し、借用書には同姓同名のサインがあった(しかし、筆跡が別人だった)。同年9月には、新聞紙面に永井壮吉氏母親の死亡広告が出たとのことで弔辞が多く寄せられた(しかし、実母の死去はもっと後の1937年)。

2つのエピソードとも「別人」は同じ人物で、荷風さんもその人のことをある程度は知っていたようです。「・・・諺にも二度あることは三度ありといへば、此の次はいかなる事の起来るや知るべからず」。~9月26日の一節には、荷風さんの苦笑いが思い浮かびます。

この別人「永井壮吉」。実は安土桃山時代までさかのぼると荷風さんと同じルーツ。そして別人「壮吉」の妹が平岡家に嫁いで生まれた息子「梓」のさらに息子が「平岡公威」、実は作家の三島由紀夫(ペンネーム)です。今年・2025年1月14日が生誕百周年でした。

別人「壮吉」の父親は養子で母親も別家出身だったので、血縁としては切れていますが、荷風さんと三島は遠い親戚関係だったのです。

次は「千歳」で、江戸伝統工芸の一端に

次は、同じ「千歳」町内を少し東側に歩いて「江戸表具博物館」(表具師 前川)へ。墨田区内に24ヶ所ある「すみだ小さな博物館」の1つです。

[参考資料]

墨田区ホームページ内「すみだ小さな博物館」

https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/siryou/small_museum.html

▲清澄通りに面した店舗。周辺にマンションやビルが建ち並ぶ中、伝統を感じさせる落ち着いた風情を漂わせています。当店は1920年創業。100年を超える歴史があります。

掛け軸、巻物、額、屏風、衝立、襖など。紙や布を用いて装丁したり修復したり。表具師の技は、長い歴史のある伝統工芸です。ご当主の前川治さんは3代目。すみだマイスターに認定され、工芸関係の褒章も受賞されている重鎮です。

▲さまざまな掛け軸の実物は、美しさや仕上げの精度に思わず見とれてしまいます。墨田区では、明治・大正期に両国や千歳の周辺で多くの表具職人が活躍していましたが、第二次世界大戦の戦禍で激減。今では、とても希少な存在です。

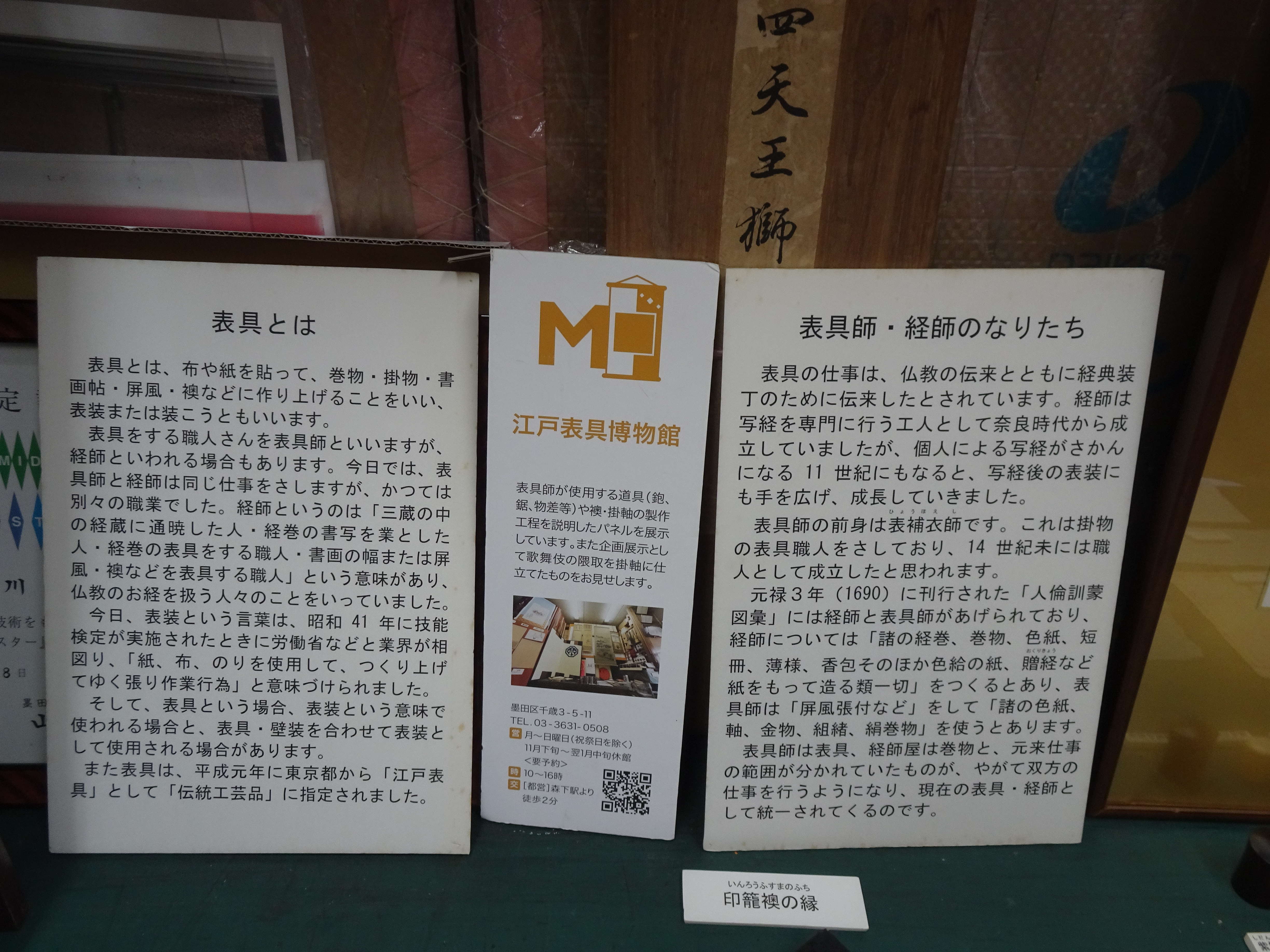

▲上の写真の左下部を拡大した写真です。「表具とは」「表具師・経師のなりたち」の解説板を読むと、とても勉強になります。

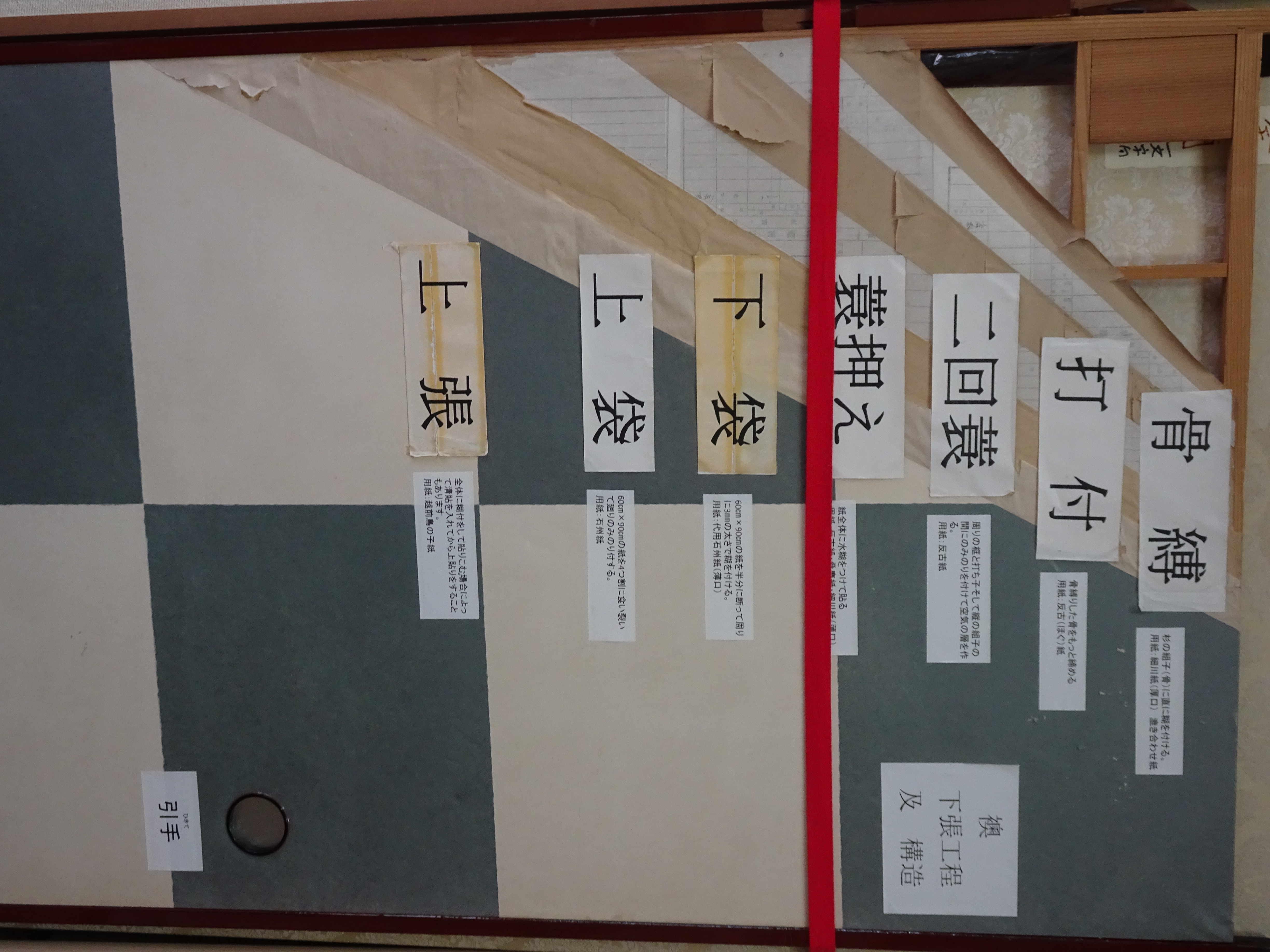

▲襖の制作工程を丁寧に解説したパネル。段階がとても多く、しかもそれぞれに細やかな仕事が積み重ねられていることが分かりました。

前川さんは、市川にある荷風さんの遺宅にも仕事で行ったことがあるそうです。伝統工芸のマイスターがさまざまな芸術分野関連でも幅広い活躍をしている。そうしたことの一端を感じました。

さんぽのフィナーレは、少し遠くへ

今日訪れたスポット、すみだに入ってからは「千歳」エリアばかりでした。帰り掛けは、ちょっと足を延ばしてみましょう。京葉道路沿い、錦糸町駅の手前にあったのは「太田屋」です。

▲錦糸町駅からは歩くと10分弱。飲食街からは離れたエリアに〝ポツンと〟あります。今の店舗は(お店経営者のものらしい)ビルの1階ですが、それなりの風情が感じられます。

▲店内は、座敷・テーブル・カウンターの各席がバランスよく配置されています。

▲まずは、東京下町の定番「酎ハイ」(450円)で、今日のさんぽにお疲れさま!

▲魚介系のつまみも充実。まずは、「あんこうキモ」(500円)に。ポン酢の酸味が、たくさん歩いた疲れを癒してくれます。

▲「トントロ塩やき」(2串、460円)の焼き上がりを待つ間、2杯目は浅草発祥「デンキブラン」(400円)にしました。チェイサーの水を付けてくれるのは、嬉しい気配りです。

▲最後のつまみは、「鯨ユッケ」(980円)に。クセもなく食べやすかったです。居酒屋でクジラ肉は珍しいかも。当店ではほかにも天ぷら・カツ・ステーキ・さしみなど、クジラ肉のメニューバリエーションが充実していました。

こちらは、1945年創業の老舗のようです。太平洋戦争終戦直後の創業時、かつての店はどんな様子だったのだろうか。終戦から80年もの節目のタイミングで、往時のさまざまな賑わい光景のイメージが脳裏に浮かんでは消えていきました。

今日のさんぽ を振り返って

同じ名前が、「2つある」・「2人いる」。いろいろなケースに出会えました。荷風さんの同姓同名による〝珍事〟は、情報化・ネット共有化が進んでいる現代では、発生しなかったかもしれません。とはいえ〝同姓同名の別人〟がいる確率は、とても高いです。

試しに、ネットでご自分の氏名を検索してみてください。そのことが実感できます。あくまでも別人で、〝人違い〟の混乱もおそらく生じない。でも、検索結果に現れる人たちに何となく〝親近感〟を抱くのは、筆者だけなのでしょうか。では、皆さんまたお会いしましょう・・・。