かつて「木母寺」があった地点に建つ銅像

その人物とは、榎本武揚です。【第24回】で「木母寺より十町ばかり東北にあたれり」(江戸時代末期の名所案内書での説明)とされていた「関屋の里」を訪ねるスタート地点として、かつての木母寺の境内にそのまま残るこちらの像に立ち寄りました。

▲木母寺は移転して、その跡地は都営白鬚東アパート団地など防災(防火)施設群の建設で開発されました。元の木母寺境内にあった榎本武揚像は、移設されずに残りました。

▲像の手前には、榎本の事績のほかにこの像のプロフィールが解説された碑も建てられています。高さは、台座が約4mで立像が約3m。1913年5月建立で、110年以上の歴史があります。

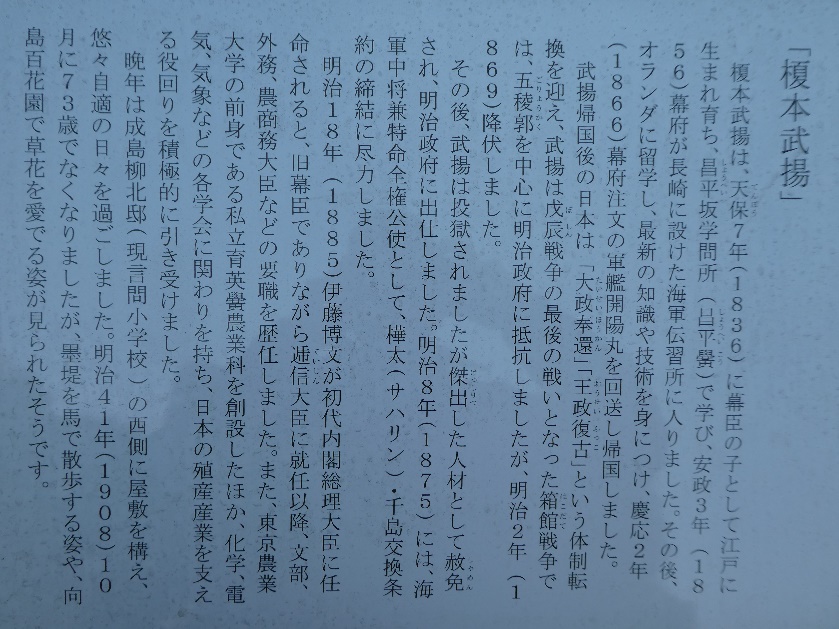

「戊辰戦争の終末期の箱館戦争で、旧幕府軍のトップとして奮戦」、「敗戦により投獄されたが、才能を評価されて赦免後は、明治新政府に出仕して外交官や政治家として活躍した」。~ざっくりとこんなイメージの人物でしょうか。詳しくは、碑の解説板を掲示しておきます。

▲最後の段落を見ると、晩年は向島に屋敷(別邸)を構え、墨堤や向島百花園を愛した様子が分かります。その1つ前の段落にあるように、文部大臣も歴任していることをちょっと覚えておいてください。

かつての「榎本武揚邸」は、大きなマンションに

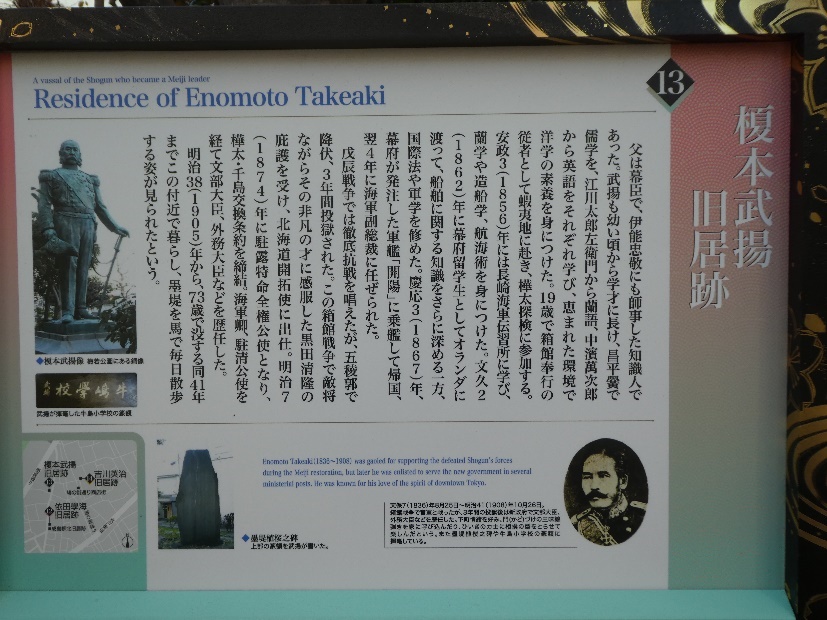

次に、榎本武揚の邸宅があった場所を訪ねてみます。榎本が馬で行き来した墨堤は、今は幹線道路(墨堤通り)となっています。先ほどの解説板で「成島柳北邸(現言問小学校)の西側」と記された現地は、こちらでした。

▲現地は、大きなマンションになっていました。地上10階建で総戸数60戸、築後40年以上です。敷地面積は1,000㎡を超えています。

写真の下部中央やや右側にはこの地の解説板が。拡大してみましょう。

▲幕末の箱館戦争や明治新政府での海軍卿歴など〝武人〟のイメージが先行しますが、下町情緒を好む粋人で、書や歌もたしなむ文化人だったようです。「長命寺桜もち」店舗の近くに建つ「墨堤植桜の(之)碑」上部の「篆額」(篆書で書かれた題字)は、榎本が書いています。

『榎本武揚』(加茂儀一著、中央公論社刊)は、大部の伝記ですが、その最後尾「彼の性格」に榎本の人柄がよく分かる記述があります。

~「彼は資性淡白、篤実、快濶、そして綿密で、情にはもろく、直情的であったようである。(中略)彼は明治政府に仕官した後には、箱館戦争で旧幕軍に加わった人たちのその後の身の上をつねに案じ、絶えず機会を求めてそれらの人々と連絡をとることに努め、落ちぶれて訪ねてくる者があれば出来るだけの世話をした」。

〝いい人〟ぶりが偲ばれますね。ちなみに、海外留学経験により西洋の科学技術にも詳しかった榎本は、箱館戦争後の獄中から手紙で石鹸の製造方法なども関係者に伝えました。これがすみだゆかりの業者(玉の肌石鹸、ミツワ石鹸、花王、ライオン、資生堂など)により実用化。一時期は、日本の石鹸のほとんどがすみだで製造されていたのです。(参考文献『昭和30年代・40年代の墨田区』、三冬社刊)

墨堤への桜植栽は、本格化以来300年の歴史!

榎本武揚旧居跡から少し歩くと、「墨堤植桜の(之)碑」があります。

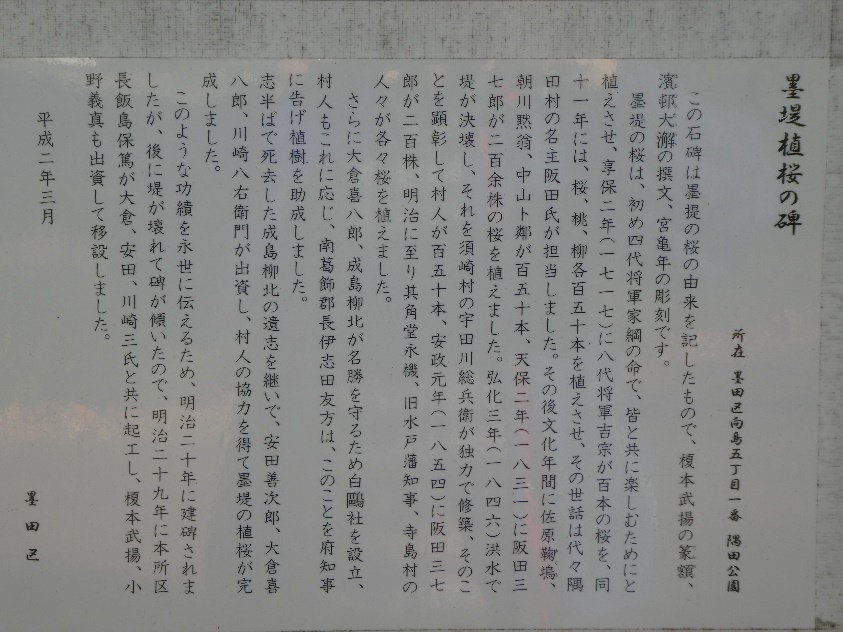

▲写真右側が碑。写真左側に解説板が2つ建てられています。碑の上部の篆額は、割れや摩耗で少し判読しづらいかも。

▲小さいほうの解説板の記述です。墨堤の桜植栽が本格化したのは、江戸中期以降。それでも、300年の歴史です。明治期以降も、地元の人びとと共に文化人や実業家が努力して植桜が完成。榎本武揚は、碑の篆額揮毫だけではなく現在の地への碑の移設にも貢献したようです。

永井荷風さんは随筆『向嶋』(1927年。後年の随筆『向島』とは別の作品)の中で、(墨堤エリアの)向島の地を愛して邸宅等を構えた有名人が少なくないと指摘。「思出(おもいいづ)るがままにわたくしの知るものを挙げれば、華族には榎本梁川(りょうせん)がある。(以下さまざまな有名人を列挙)」と筆頭に掲げています。

「梁川」とは、榎本の雅号です。墨堤の風情をこよなく愛した荷風さん。晩年を当地で過ごし、墨堤の植桜完成にも貢献した榎本には、好感を持っていたように感じられます。ところで、先ほど、榎本が文部大臣も歴任したと説明しましたが、実はこの点でも荷風さんに関わりがあります。

榎本が文部大臣を務めたのは、1889年3月(逓信大臣から転任)から1890年5月(枢密顧問官に転任)でした。そして、荷風さんの父で中央官僚だった久一郎は、1889年4月に帝国大学書記官から文部省入りして大臣秘書官として榎本の在任中ずっと仕えています。

当時、荷風さんは10歳~11歳。謹厳な官僚だった父親が、職場や上司の話を家庭内でしていたかどうかは分かりませんが、荷風さんが嫌う薩長主体の新政府軍と最後まで戦った旧幕臣・榎本に対して、一定の関心はずっとあったのではないか。そんなことが推測されます。

豪放な人柄も偲ばれるエピソードとは?

墨堤と共に榎本武揚が愛好したのが「向島百花園」です。こちらにも、榎本の面白いエピソードが残っています。

▲向島百花園の入口。看板の両側に鉢植えの花が飾られていました(撮影時期12月中旬)。

この記事【第17回】で、隅田川七福神(めぐり)の発祥の地として訪れた向島百花園。四季折々の草花が楽しめる風流なスポットとして有名で、もともとは、骨董商で財をなした文化人・佐原鞠塢(さはら きくう)が1804年に開設した庭園です。

園内の榎本ゆかりのスポットを訪ねる前に、ひと休みしましょう。園内の売店「茶亭さはら」(店名の通り、佐原鞠塢の子孫の方(八代目)が営んでいるそうです)で、飲み物をテイクアウト(瓶は利用後に返却)しました。

▲「トーキョーサイダー」(中央)は、墨田区のふるさと納税返礼品にも採用されている地元名産品で、ラムネよりもややソフトな味わい。近くの煎餅店で買ったぬれ煎(右側)やあられ(左側)と一緒に、園内のベンチでいただきました。

ひと休みしてリフレッシュ! 秋の名物「ハギのトンネル」の付近に行ってみましょう。

▲「ハギのトンネル」の上方には、東京スカイツリーの先端部が見えます。お目当てのスポットは、写真下部の中央やや左の石碑(句碑)とその左側の読み下し板です。拡大してみましょう。

▲「朧夜(おぼろよ)やたれ(誰)を あるじの 墨沱川(隅田川)」。其角堂永機(1823~1904)は幕末・明治期の俳人で、松尾芭蕉の高弟の1人・宝井其角の流れをくむ7世です。先ほどの「墨堤植桜の(之)碑」の解説板にも、明治期に植桜に貢献した人物の1人として名前が見えます。

榎本は、向島百花園をしばしば訪れています。かなりの酒豪で、園内の「御成座敷」でお酒を楽しむこともありました。銚子や盃ではなく茶碗酒を好んでいた点にも、その豪放さが偲ばれます。ある時、上記の句碑を見た榎本は、この句を拙いといい(酒の勢いもあってか)こんな歌を詠んだそうです。 隅田川誰をあるじと言問はば 鍋焼うどん おでん燗酒

何とも豪快でユーモラスな、永機への〝返歌〟になっているようです。榎本は短冊に書いて「どうだ、うまいだろう」といって、園主(佐原氏)に渡して大笑いしたそうです。(以上、この項の榎本のエピソードは、先述『榎本武揚』(加茂儀一著、中央公論社刊)から引用)

さんぽのシメも、榎本武揚の「3品」で

上記のインパクト大な歌。晩酌は当然、そこに登場する3品しかないでしょう。向島百花園をあとにしてゆっくり歩くと、東武スカイツリーライン・東向島駅に着いた頃には夕陽もすっかり傾いていました。

▲東向島駅から徒歩1分ほど。商店街の一角にある「尾張屋」。建物は12年くらい前に建て替えられていますが、「下町に愛されて75年」を標榜する老舗です。

▲落ち着いた店内。黒色のメニュー看板が、老舗のそば屋らしさを演出しています。1階はテーブル席で、2階には座敷席もあります。

▲いきなり燗酒もあれなので、まずは「シークワーサーサワー」(570円)で喉をうるおしました。

▲つまみも、まずはそば屋の定番「板わさ」(670円)に。

▲つまみの2品目は「穴子の天ぷら」(870円)。野菜天ぷら2品の下に穴子が3切れ。コスパ満点です。

では、そろそろ榎本武揚の歌に登場する3品へ。

▲「おでん」(720円)。レトルトパックを温めて出すかな。そんな先入観(失礼しました)とは違って、しっかりと手作りでした。

▲いよいよ燗酒。「上撰大関」(630円)をしっかりと熱燗にして出してくれました。

▲大トリは、「鍋焼うどん」(1,520円)。大きなエビ天を中心に具材も豊富で、色取りも鮮やかです!

盛りがいい。そして、お年寄りや子どもさんには特に親切な接客。下町の人気店の雰囲気を味わえました。

今日のさんぽ を振り返って

幕末・明治期の偉人・榎本武揚。その愛すべきキャラクター、すみだの地への貢献、そして永井荷風さんとの意外な接点。そんなことを発見できました。

ところで榎本の歌の3品、特に先頭の鍋焼うどんは、どうして「隅田川のあるじ」なのでしょうか。

1つのヒントが、こちらのサイトです。

[参考資料]

一般社団法人日本麺類業団体連合会/全国麺類生活衛生同業組合連合会ホームページ内「そばの散歩道」~「麺類雑学事典」~「鍋焼きうどん」

https://www.nichimen.or.jp/know/zatsugaku/10/

大阪発祥の鍋焼うどんが東京に伝播したのは1873~1874年頃。江戸以来の夜そば(夜鷹そば)屋台は、たちまち鍋焼うどんに席巻されたようです。

江戸期以来の桜の名所だった墨堤。出店(でみせ)や屋台もきっとたくさんあったことでしょう。まだまだ肌寒い朧夜(春の夜)には、榎本にとってこの3品が桜咲く隅田川沿いの〝主役級〟飲食ラインアップだったのかもしれません。では、皆さんまたお会いしましょう・・・。